Fast die Hälfte der Deutschen stirbt im Krankenhaus. Gut versorgt – aber nicht immer gut begleitet. Das hat verschiedene Gründe. Die Vergütung ist nur einer von ihnen. In der Pandemie bekam der Tod eine neue Präsenz und überrollte manche Kliniken schlichtweg – einige Dinge würde man aus heutiger Sicht anders machen.

Kaum jemand möchte im Krankenhaus sterben, aber bei 45 Prozent, also 420.000 Deutschen pro Jahr, lässt es sich nicht vermeiden. Für viele Patienten ist das Krankenhaus genau der richtige Sterbeort, sie sind dort gut aufgehoben und versorgt, für andere aber nicht. „Ich kenne einige Häuser, die exzellente Versorgungsstrukturen für die Betreuung Sterbender aufgebaut haben, aber es gibt nach wie vor Luft nach oben“, sagt Prof. Wolfgang George, Autor der Gießener Sterbestudie, im Interview (Seite 610) – und dies ganz unabhängig von der Trägerschaft. George prüft, wie stark Krankenhäuser in der Versorgung Schwerkranker aufgestellt sind, und vergibt dann ein Siegel – oder auch nicht. Wie sorgsam Kliniken sich um ihre Patienten in der letzten Lebensphase kümmern, ist nicht wirklich gut erfasst. Einen Benchmark gibt es nicht. Die letzte Gießener Sterbestudie stammt von 2012. Sie stellte zahlreichen Krankenhäusern kein durchweg gutes Zeugnis aus. Eine neue Studie ist gerade erst auf den Weg gebracht.

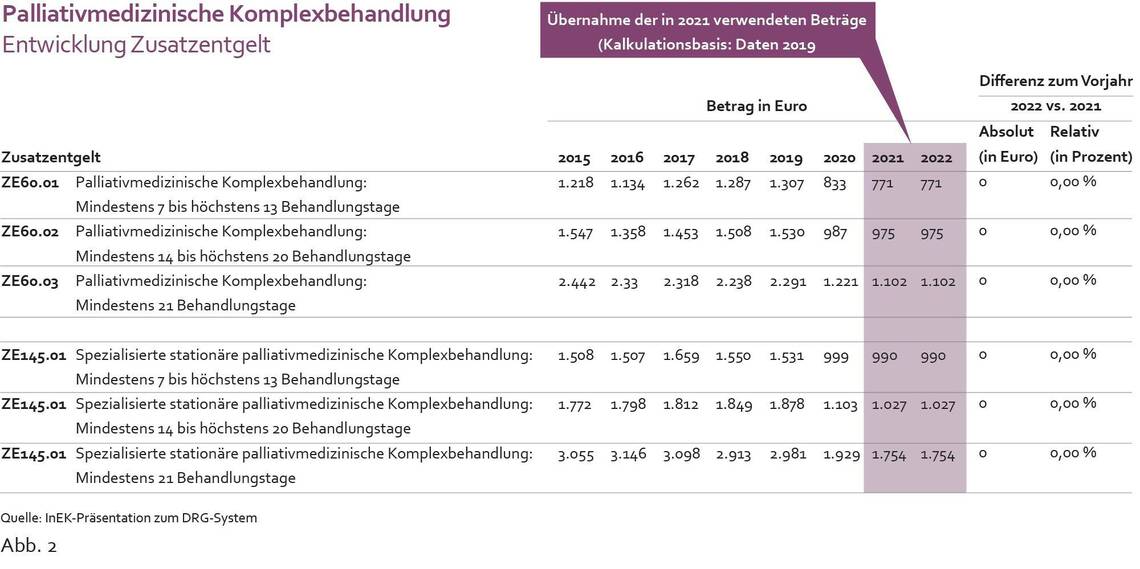

Experten im Umgang mit schwerstkranken Menschen, mit ihren starken Symptomen, ihren physischen und psychischen Krisen und auch ihren Angehörigen sind die Palliativfachleute. „Kommen Palliativmediziner und -pflegekräfte ins Haus, zieht ein neuer Spirit ein“, sagt Dr. Oliver Pöpken, Oberarzt am Pius Hospital in Oldenburg (Seite 602). Denn Palliativversorgung heißt, den Patienten ganzheitlich im Blick zu haben und ihn auch so zu umsorgen. Doch diese ist längst nicht flächendeckend vorhanden. Von 1.900 Krankenhäusern in Deutschland haben 320 eine eigene Palliativstation – also 15 Prozent – und 86 einen multiprofessionellen Palliativdienst – Tendenz langsam steigend.

Das Hospiz- und Palliativgesetz von 2015 hat hier Gutes bewirkt. Mehr ambulante und stationäre Strukturen sind seither gewachsen, beide arbeiten sogar Hand in Hand. Palliativversorgung ist inzwischen breiter aufgestellt und sie beginnt im besten Fall nicht erst in der letzten Lebensphase eines Patienten, sondern direkt mit der Diagnose einer unheilbaren, schweren Erkrankung – das ist eine jüngere Entwicklung. Ihr Ziel ist es, den Patienten so zu stabilisieren, dass er nach Hause oder in ein Hospiz entlassen werden kann. Aber man muss es offen sagen: Im Kosmos Krankenhaus spielt Palliativversorgung wirtschaftlich kaum eine Rolle. Sie braucht keine teure Gerätemedizin, für sie gelten keine Mindestmengen und Qualitäts- indikatoren. Was sie benötigt ist: spezialisiertes Personal. Doch das ist knapp und teuer. „Geld verdient man mit Palliativmedizin sicher nicht. Entsprechend ist sie auch nicht flächen-deckend verfügbar“, sagt Dr. Martin Neukirchen, Leitender Arzt am Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf.

Von kostendeckend bis mangelhaft vergütet

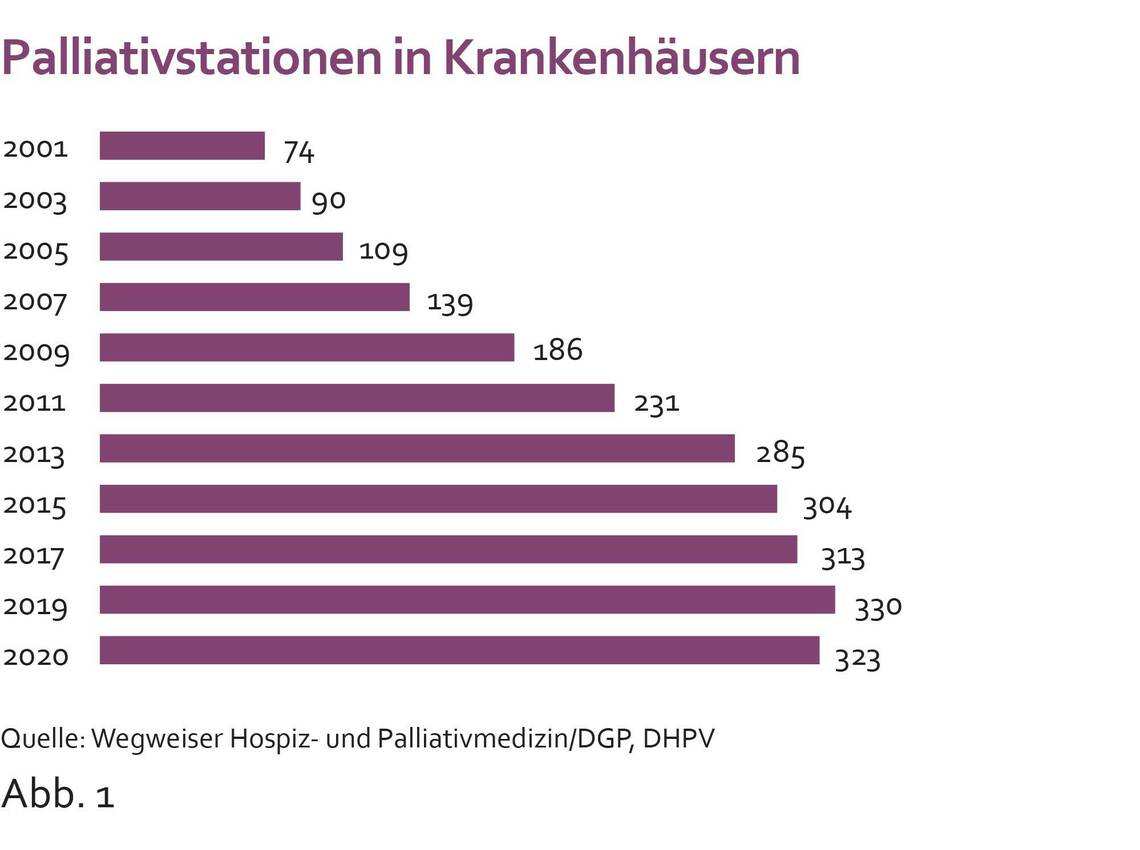

OPS-Kode 8-982 heißt im Fallpauschalenkatalog die palliativmedizinische Komplexbehandlung. Aus dieser resultiert ein Zusatzentgelt, gestaffelt nach der Liegezeit der Patienten (Abb. 2). Unabhängig vom Zusatzentgelt gibt es eine diagnoseabhängige DRG, die etwa 75 Prozent der Vergütung ausmacht, das Zusatzentgelt 25 Prozent. Betreibt die Klinik eine Palliativstation mit speziellen Vorgaben, kann der OPS-Kode 8-98e geltend gemacht werden, der höher vergütet wird als der 8-982. Gibt es einen spezialisierten Palliativdienst, also ein Palliativteam, das zu den Patienten auf die verschiedenen Stationen geht, greift OPS-Kode 8-98h. Für alle drei Varianten muss das Krankenhaus gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen. Die Definition der Palliativmedizin im DRG-System habe für Flächendeckung und Abrechenbarkeit gesorgt, sagt Johannes Wolff, Referatsleiter Krankenhausvergütung Abteilung Krankenhäuser beim GKV-Spitzenverband. In den vergangenen Jahren seien die Zusatzentgelte immer wieder angepasst worden. „Früher hat es vielleicht eine Unterversorgung gegeben. Doch unter dem vorletzten Gesundheitsminister Hermann Gröhe hat die Sonne so stark auf die Palliativmedizin geschienen, dass seither von Unterfinanzierung keine Rede mehr sein kann“, so Wolff.

Die Vergütung sei „gerade mal so kostendeckend“, sagt dagegen Heiner Melching, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). „Dabei spart man mit Palliativmedizin Kosten, weil man mit ihrem Einsatz unnötige Behandlungen und Übertherapien vermeiden kann.“ Überhaupt nicht auskömmlich sei die Vergütung für den Einsatz multiprofessioneller spezialisierter Palliativdienste. „Für so einen Dienst braucht die Klinik mindestens fünf Mitarbeiter und kommt damit auf etwa 500.000 Euro Kosten pro Jahr“, rechnet Melching vor. Bezahlt würde der Dienst aber nach Stunden und nur für die sogenannte „patientennahe Zeit“. Hierfür gibt es noch keine Kalkulation vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK). Den Stundensatz muss also jedes Krankenhaus individuell mit den Kassen aushandeln. Er schwanke von 40 bis etwa 200 Euro. Eine Stunde Arbeit am und mit dem Patienten ziehe aber vier bis fünf weitere Arbeitsstunden nach sich, für Dokumentation, Wegezeit, Kommunikation mit den Kollegen. „Der Stundensatz müsste daher bei 260 Euro liegen“, sagt Melching.

Die Krux daran: Der Einsatz dieser spezialisierten multiprofessionellen Teams ist in den Augen der Palliativexperten gerade der Königsweg in der Versorgung schwer kranker Menschen im Krankenhaus. Denn sie können zum Patienten gehen, auf welcher Station auch immer er liegt, während Palliativstationen aufgrund ihrer Größe nur wenige Patienten aufnehmen können. „Auf der Palliativstation behandeln wir etwa 350 Patienten pro Jahr“, erzählt Neukirchen aus Düsseldorf, „mit den Palliativteams aber 1.200.“

Nachteile durch Austritt aus den DRG

Seit 2014 können Kliniken ihre Palliativstation auch als sogenannte „Besondere Einrichtung“ führen und abrechnen – also außerhalb der DRG. Hier wird mit einem tagesgleichen Pflegesatz vergütet, den die Kliniken ebenfalls individuell mit den Kassen verhandeln müssen. 76 Krankenhäuser gehen inzwischen diesen Weg. Der Austritt aus dem System habe der Palliativmedizin aber nicht gutgetan, sagt Wolff vom GKV-SV. Denn die Anforderungen an das Betreiben so einer Station als Besondere Einrichtung seien nicht hoch. „Die Vergleichbarkeit leidet, vielleicht auch die Qualität. Außerhalb des DRG-Systems sind solche Bereiche weniger steuerbar. Tritt ein Bereich aus dem Fallpauschalensystem aus, ist er vom Radar verschwunden.“ In diesem Fall sind sich Wolff und Melching einig: „Außerhalb der DRG gibt es leider keine Qualitätsanforderungen für Palliativstationen. Ein Haus müsste theoretisch nur fünf Betten aufstellen, einen Palliativmediziner einsetzen und fertig. Das ist keine gute Versorgung“, sagt Melching.

Ernüchternd findet Palliativmediziner Neukirchen mitunter die Prüfungen des Medizinischen Dienstes (MD): „Die Liegedauer auf unserer Palliativstation beträgt im Durchschnitt neun Tage. Bleibt ein Patient 14 Tage, kommt sofort die Frage, warum er nicht an Tag X beispielsweise in ein Hospiz verlegt wurde.“ Aber die Plätze dort seien begrenzt, die Wartelisten lang. Und bei psychisch stark belasteten Patienten brauche es manchmal mehr als neun Tage, um alles zu sortieren und zu lindern, so Neukirchen.

Vorreiter im Netzwerken über die Klinik hinaus

Kliniken, die Palliativversorgung ernsthaft betreiben, arbeiten gut vernetzt. Mit ihrer jeweiligen Kommune, ambulanten Palliativdiensten, Hausärzten, Selbsthilfegruppen, Hospizen, anderen Kliniken. „Palliativmedizin ist ein Vorreiter, was spezialisierte Versorgung über ein Krankenhaus hinaus betrifft“, sagt Neukirchen. Zumindest die Uniklinik in Düsseldorf handhabe das so. „Unsere Dienste fahren mit ihren Autos auch raus, um Patienten zu Hause zu versorgen“, erzählt er. Ganz neu sei die Überlegung, die eigene palliativmedizinische Expertise an kleinere Kliniken in der Umgebung „auszuleihen“. „Wir sind da mit zwei kleinen Krankenhäusern im Gespräch. Aber das ist Zukunftsmusik. Bisher bietet keine Klinik in Deutschland so etwas an.“

Der Tod als Endgegner

Letztlich ist die Frage, welche Rolle die Palliativmedizin in der Patientenversorgung spielt, eng mit dem Selbstverständnis des Krankenhauses oder seines Trägers verknüpft. Wird der Tod nicht als Teil des Lebens empfunden, sondern als das Gegenteil von Gesundheit, steht er schnell für ein Versagen der hoch entwickelten Medizin, eine schlechte Leistung der Klinik. Und darüber macht man nicht gern viel Aufhebens. „Sehe ich den Tod als Endgegner, kann ich ihn ausblenden“, sagt Neukirchen. „Wenn ich mir aber bewusst Zeit für den Sterbenden nehme, ihm wirklich zuhöre, mit seinen Angehörigen spreche, wird mir das nicht gelingen.“

Mit dem Ausbruch der Coronapandemie rückte der Tod plötzlich näher. Täglich wurde die Zahl der Todesfälle „an und mit Corona“ in den Nachrichten genannt, fast gehörte er zum Alltag, wenn auch oft abstrakt. Das Thema Sterben im Krankenhaus wurde präsenter. Kliniken erhöhten die Sicherheitsvorkehrungen – mit gutem Grund. „Aber sie arbeiteten in ihrer alten Logik weiter“, sagt Melching. In den vorhandenen Pandemieplänen waren die Belange schwer kranker und sterbender Menschen nicht spezifisch berücksichtigt. Palliativstationen wurden geschlossen, weil man Betten freihalten musste, Palliativkräfte unterstützten im Krankenhaus dort, wo Personal am meisten gebraucht wurde und in den Coronakrisenstäben waren Palliativexperten anfangs gar nicht vertreten. „Wenn man in einer Pandemie die Kollegen abzieht, die sich mit Symptomlinderung beim Sterben am besten auskennen, hat man etwas Entscheidendes nicht verstanden“, sagt Neukirchen. „In der Pandemie hatten wir so viele Sterbende wie nie zuvor, da braucht man die Ressource Palliativversorgung besonders.“

Umgang mit Sterbenden in der Pandemie

Am meisten habe sie in der dritten Welle das Tempo überrollt, berichtet Julia Kürschner, Stationsleiterin Pflege in der Helios Weißeritztalklinik im sächsischen Freital (Seite 602). Die Patienten seien Schlag auf Schlag gekommen und manche verstarben binnen weniger Stunden. In dieser Zeit hätten sie und ihre Kollegen viele letzte Worte von Sterbenden gehört. Worte, die eigentlich für Angehörige bestimmt waren.

Der Umgang mit Sterbenden, der Zutritt für Angehörige, das Kümmern auch um die Ressourcen der Klinikmitarbeiter in der Pandemie: All das hat ein umfassendes vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt namens Pallpan „Palliativmedizin und Hospizarbeit in einer Pandemie“ mit dem Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) untersucht. Die Experten haben daraus Handlungsempfehlungen abgeleitet, die den Krankenhäusern nun vorliegen sollten (Kasten: Sterben in der Pandemie).

Sterben in der Pandemie – Projekt Pallpan

PallPan ist ein Verbund aus 13 universitären palliativmedizinischen Einrichtungen in Deutschland, der sich mit der Qualität der Versorgung Sterbender in Pandemiezeiten befasst hat. Das PallPan-Konsortium hat mehrere Forschungsprojekte zum Thema „Palliativmedizin und Hospizarbeit in einer Pandemie“ umgesetzt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Für die Studien wurden 1.700 Betroffene, Versorgende und Verantwortliche im Gesundheitssystem und in der Politik befragt. Ziel war die Entwicklung einer nationalen Strategie für die Betreuung schwer kranker, sterbender sowie gestorbener Erwachsener und deren Angehöriger in Pandemiezeiten. Im Juni 2021 wurde sie veröffentlicht. Für alle Versorgungsbereiche, die schwer kranke und sterbende Menschen behandeln und begleiten, wurden 33 Handlungsempfehlungen und Informationsmaterial erstellt.

Die Handlungsempfehlungen sollten den Krankenhäusern vorliegen. Ein Auszug von der Pallpan-Website: „Patient:innen und ihre Angehörigen wünschen sich vor allem eines: Nähe am Lebensende auch in einer Pandemie zu ermöglichen. Hierfür braucht es abgewogene Besuchsregelungen, aber auch einen rechtlichen Rahmen, den die Politik schaffen muss. Mitarbeitende in der Versorgung brauchen vor allem ausreichend Schutz vor Infektionen, aber auch grundlegende palliativmedizinische Kenntnisse und psychosoziale Unterstützung in herausfordernden Situationen. Vonseiten der Politik sowie der Kliniken und Pflegeeinrichtungen muss darauf geachtet werden, dass die Palliativversorgungsstrukturen auch und gerade in einer Pandemiesituation aufrechterhalten bleiben.“

Die medizinische Fachzeitschrift The Lancet hat – ebenfalls in der Coronazeit – eine Kommission hochrangiger Wissenschaftler beauftragt, sich mit dem „Wert des Todes“ zu befassen. Die Experten sollten dabei eine globale Perspektive einnehmen. Sie kamen unter anderem zu folgendem Ergebnis: Sterben müsse wieder mehr als beziehungsreicher und spiritueller Prozess verstanden werden weniger als biologisches Ereignis. Sterbende müssten aufgefangen werden in einem Netz aus Angehörigen, professionellen Begleitern, bezahlten und unbezahlten Helfern. In allen Lebensbereichen müsse das Reden über Sterben, Trauer, Tod selbstverständlich werden und ein Bewusstsein dafür wachsen, dass der Tod kein Versagen ist, sondern etwas, das einen eigenen Wert besitzt.

Sein Lieblingssatz sei: „Palliativmedizin ist Lebensmedizin“, sagt Neukirchen. Mit ihr könne es gelingen, eine letzte Lebensphase und den Tod als eine runde Geschichte zu sehen. „Auch wenn das vielleicht komisch klingt: Es darf dann auch mal so sein, dass man loslässt, dass ein Ende eintritt und dass Angehörige sagen, er oder sie darf jetzt gehen.“