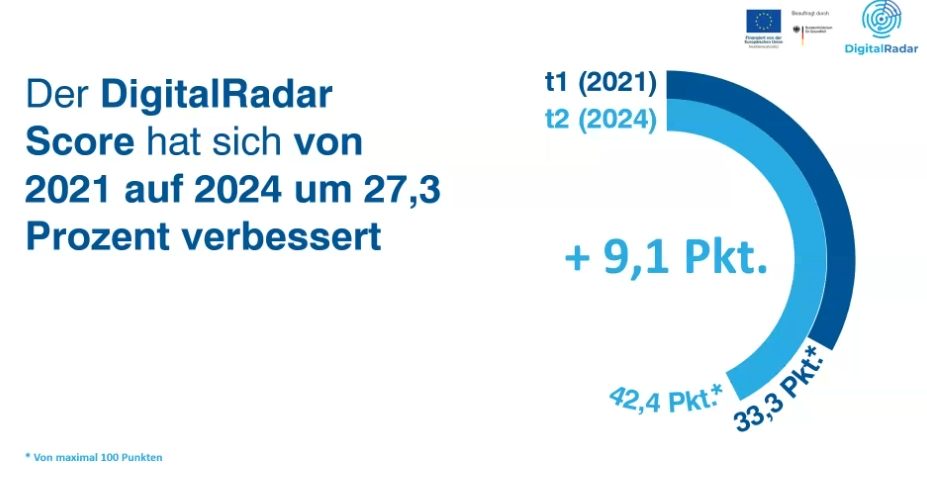

Die digitale Reife deutscher Krankenhäuser hat sich seit 2021 deutlich verbessert. Das ist das Ergebnis der zweiten Evaluation des Digitalradars.

Demnach stieg der durchschnittliche Digitalradar-Score der Kliniken um 9,1 von 33,3 auf 42,4 Punkte. Das entspricht 27,3 Prozent (Abbildung 1). Insgesamt 1.584 Krankenhäuser (2021: 1.624) haben an der zweiten Evaluation des Konsortiums im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) im Zuge des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG) teilgenommen.

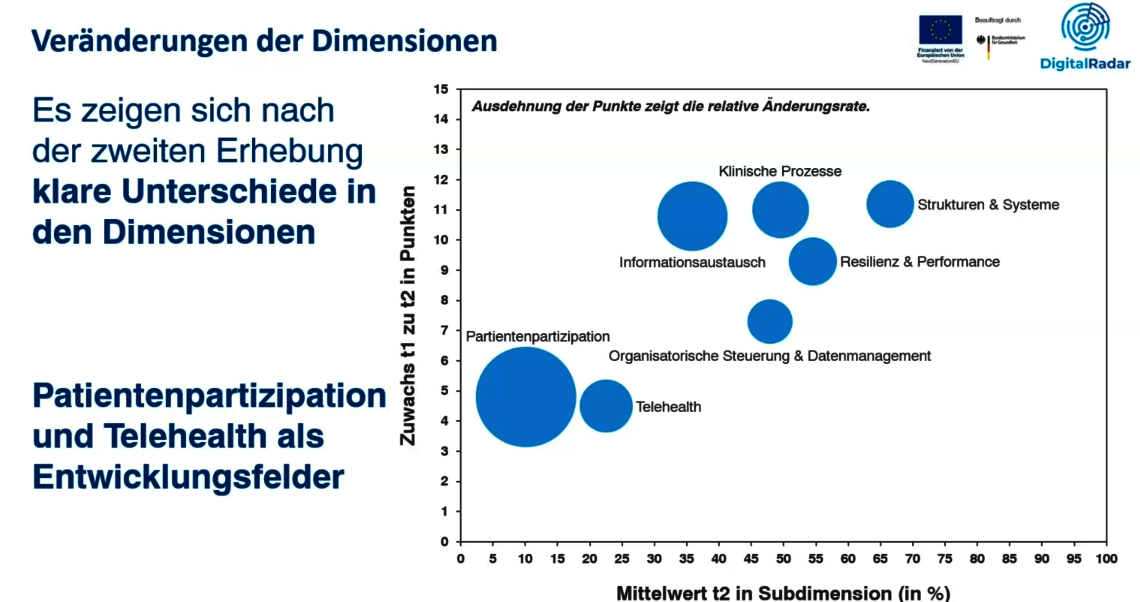

Während die Partizipation der Patienten den größten relativen Zuwachs verzeichnet, zeigt die Dimension „Strukturen und Systeme“ den deutlichsten absoluten Anstieg. Beide Entwicklungen sprechen für eine zunehmende Verankerung digitaler Prozesse sowohl in der klinischen Organisation als auch in der Interaktion mit Patient:innen (Abbildung 2), teilt das Konsortium mit.

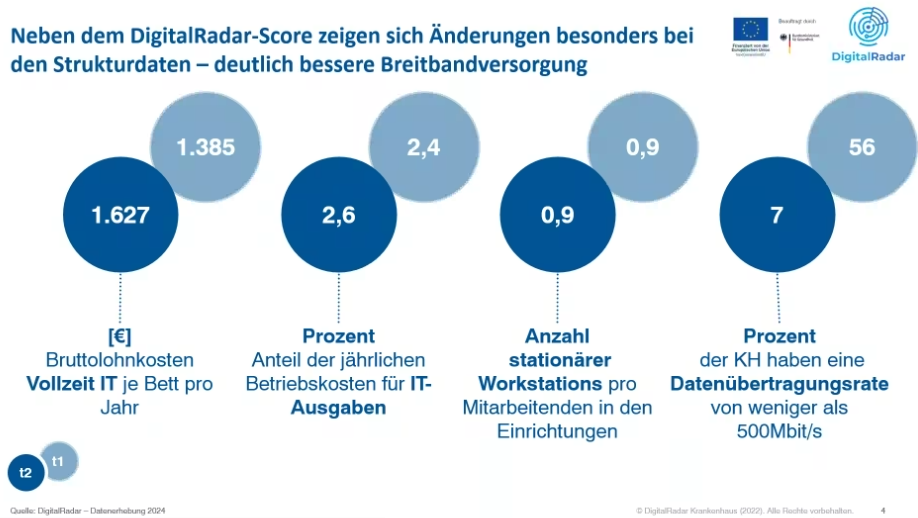

Verbesserungen der Strukturdaten:

- Einen enormen Sprint haben die Kliniken in der Breitbandversorgung hingelegt: Inzwischen haben nur noch 7 Prozent (2021: 56 Prozent) der Krankenhäuser eine Übertragungsrate von weniger als 500 Mbit/s.

- Die Bruttolohnkosten sind für Vollzeit-IT auf 1.627 € (2021: 1.385 €) je Bett pro Jahr angestiegen.

- Bei 2,6 Prozent (2021: 2,4 Prozent) lag der Anteil der jährlichen Betriebskosten für IT-Ausgaben der Krankenhäuser.

- Gleichbleibend mit einem Wert von 0,9 blieb die Zahl stationärer Workstations pro Mitarbeitenden in den Einrichtungen.

Zudem zeigen sich nach der zweiten Evaluation klare Veränderungen in den verschiedenen Dimensionen. In den Dimensionen „Patientenpartizipation“ und „Informationsaustausch“ ist am meisten passiert zwischen der ersten und zweiten Erhebung (Abbildung 3).

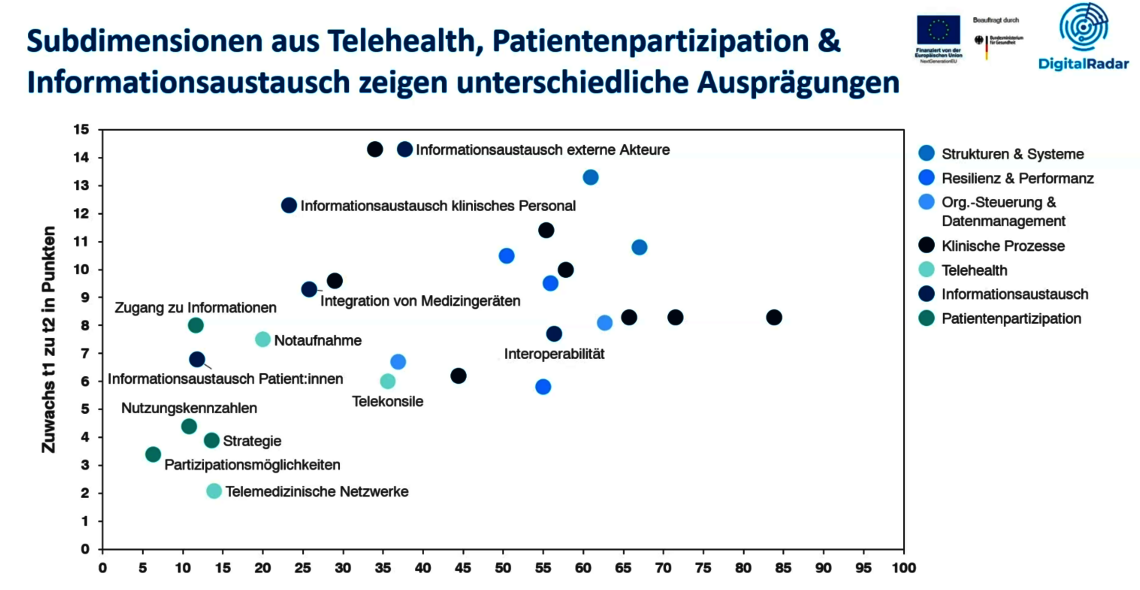

Die „Patientenpartizipation“ und „Telehealth“ bilden die Entwicklungsfelder. Innerhalb der Subdimensionen aus den drei Dimensionen zeigen sich weitere unterschiedliche Ausprägungen (Abbildung 4).

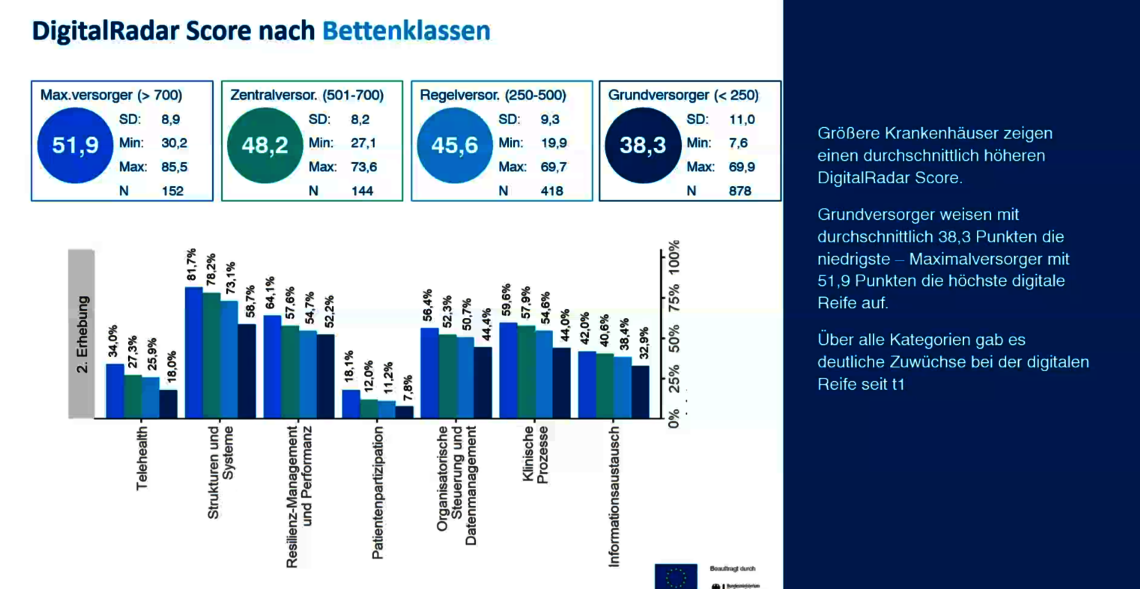

Je größer die Einrichtung, desto höher der digitale Score

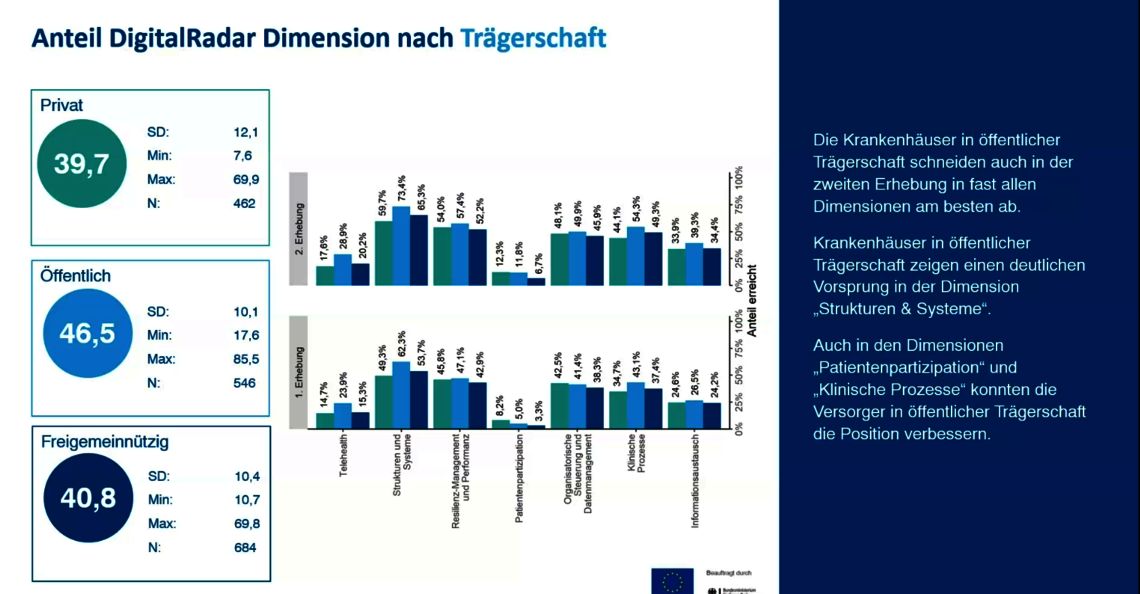

Die aktuelle Erhebung zeigt eine klare Entwicklung bei Krankenhäusern in öffentlicher Trägerschaft, die mit einem durchschnittlichen Digitalradar-Score von 46,5 weiterhin die höchsten Werte unter den Trägerschaften aufweisen (Abbildung 5). Sie schneiden fast in allen Dimensionen am besten ab – insbesondere in der Dimension „Strukturen und Prozesse“, aber auch in den Dimensionen „Patientenpartizipation“ und „Klinische Prozesse“. Damit liegen sie vor Krankenhäusern in freigemeinnützigen Einrichtungen (40,8) und privater Trägerschaft (39,7). Auch beim Zuwachs im Digitalisierungsgrad verzeichnen Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft mit einem Anstieg von 10,1 Punkten die stärkste Entwicklung. Freigemeinnützige Häuser verbesserten sich um 9,1 Punkte, Krankenhäuser in privater Trägerschaft um 7,8 Punkte – ein Unterschied, der unter anderem auf verschiedene Ausgangsniveaus zurückzuführen sei.

Ein vergleichbares Muster zeigt sich bei den Versorgungsstufen: Größere Krankenhäuser erzielen tendenziell höhere Digitalradar-Scores. Maximalversorger erreichen im Durchschnitt 51,9 Punkte – sowohl der höchste Wert als auch die größte absolute Steigerung gegenüber der ersten Erhebung (+10,8 Punkte). Grundversorger kommen im Mittel auf 38,3 Punkte. Über alle Kategorien hinweg gab es deutliche Zuwächse seit 2021 (Abbildung 6). Die Ergebnisse unterstreichen den Zusammenhang zwischen der Größe beziehungsweise Versorgungsstufe einer Einrichtung und ihrem digitalen Reifegrad.

Regionale Unterschiede zeigen Steuerungspotenzial

Auch im regionalen Vergleich zeigen sich teils deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern (Abbildung 7): Berlin belegt mit einem durchschnittlichen Digitalradar-Score von 47,7 den Spitzenplatz, gefolgt von Sachsen (44,7) und Nordrhein-Westfalen (44,5). Am unteren Ende rangieren Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein (je 37,8) sowie das Saarland (37,9). Die Spannweite zwischen dem Bundesland mit dem höchsten und niedrigsten Score beträgt rund 10 Punkte. Den größten Fortschritt verzeichnet das Bundesland Bremen, in dem der Digitalradar-Score um durchschnittlich 12,3 Punkte gestiegen ist.

„Diese Unterschiede liefern Hinweise darauf, wo politische Steuerung, gezielte Förderung oder unterstützende Maßnahmen auf Landesebene besonders wirksam ansetzen können. Mit einer geplanten dritten Erhebung lassen sich künftige Entwicklungen noch präziser erfassen und die Wirkung politischer Maßnahmen fundiert bewerten“, so Sylvia Thun, wissenschaftliche Projektleiterin des Digitalradars.

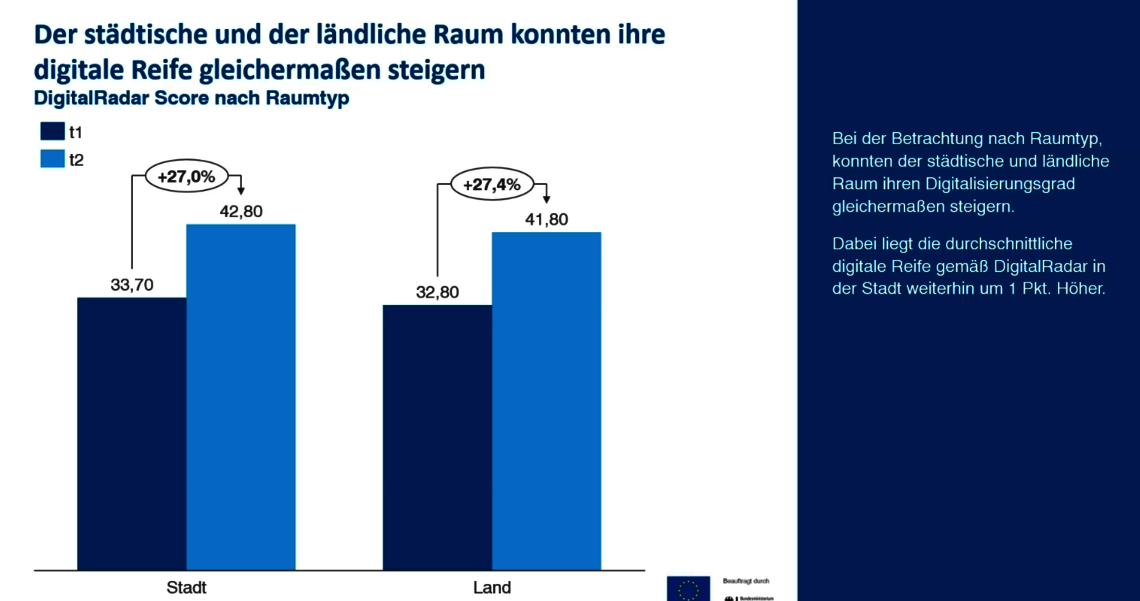

Der städtische und ländliche Raum konnte die digitale Reife gleichermaßen steigern. Der Digitalradar-Score ist bei beiden seit der ersten Erhebung um rund 27 Prozent angestiegen (Abbildung 8). Urbane Gebiete haben immer noch einen Punkt Vorsprung.

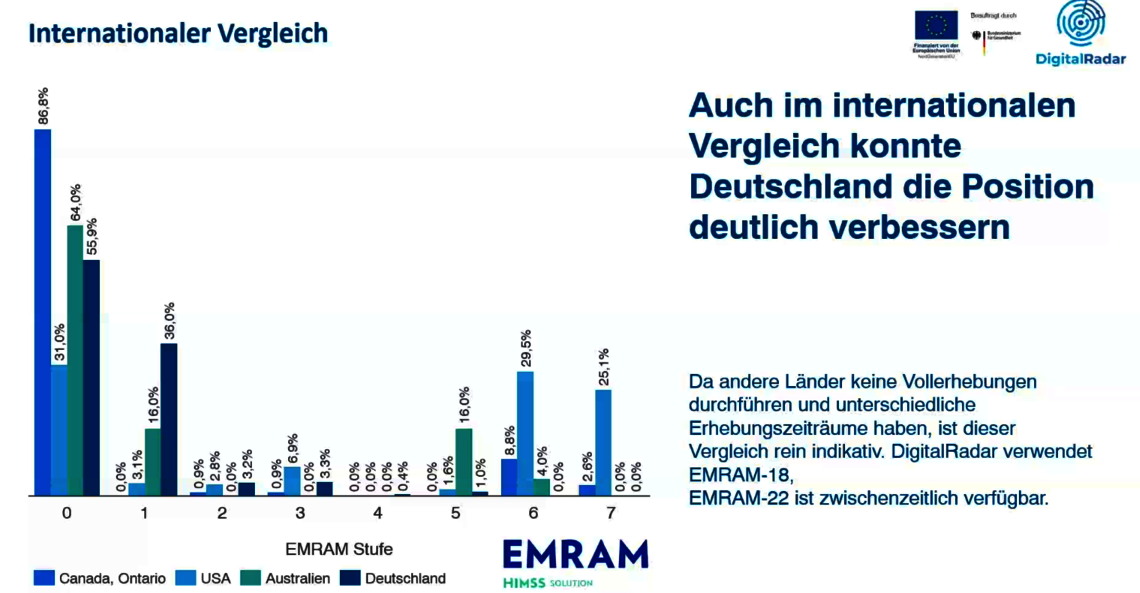

„Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland zunehmend besser ab und innerhalb von nur drei Jahren konnten die deutschen Krankenhäuser ihren digitalen Reifegrad signifikant steigern“, sagt Anne Snowdon (Abbildung 9), Chief Scientific Research Officer bei Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS). „Gleichwohl ist es ein deutliches Signal für das Potenzial gezielter Investitionen in digitale Infrastrukturen.”

Anpassungen in der zweiten Erhebung des Digitalradars

Die zweite Erhebungsrunde nutzte ein überarbeitetes Messinstrument aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen, Standards und technischer Entwicklungen. Hinzugekommen sind neun zusätzliche Fragen, eine wurde gestrichen. Zudem wurden Fragestellungen, Tooltipps ergänzt und erweiterte Antwortoptionen verbessert. Zusätzlich erhielten alle teilnehmenden Krankenhäuser erneut individuelle Ergebnisberichte über ein digitales Dashboard. Diese boten strukturierte Einblicke in den eigenen Digitalisierungsstand, differenziert nach Dimensionen, Subdimensionen und Förderkriterien.

Es ist die zweite flächendeckende Erhebung des digitalen Reifegrads nach der ersten 2021, die den digitalen Fortschritt deutscher Krankenhäuser innerhalb der vergangenen drei Jahre misst. Das zugrundeliegende Sample blieb dabei mit Blick auf die Zahl von 1.592 Krankenhäusern (2021: 1.624), Trägerschaft, Größe und Notfallstufe der Krankenhäuser nahezu konstant, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit der ersten Erhebung gewährleistet. Rund 97,5 Prozent der ersten Teilnehmer haben auch an der zweiten Reifegradmessung teilgenommen. Stichtag war der 30. Juni 2024.

Begleitevaluation bezieht Stakeholder und Patienten ein

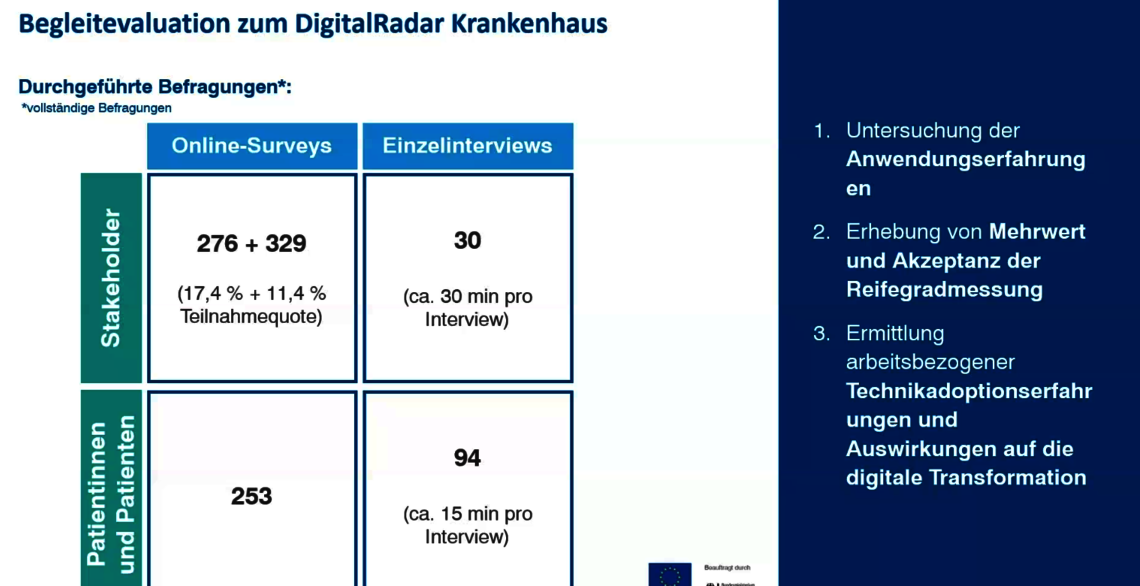

Bei der zweiten Begleitevaluation des Digitalradars Krankenhaus fanden 605 Online-Surveys und 30 Einzelinterviews mit Stakeholdern sowie 253 Online-Surveys und 94 Einzelinterviews im Krankenhaus mit Patienten zu den Anwendungserfahrungen statt (Abbildung 10).

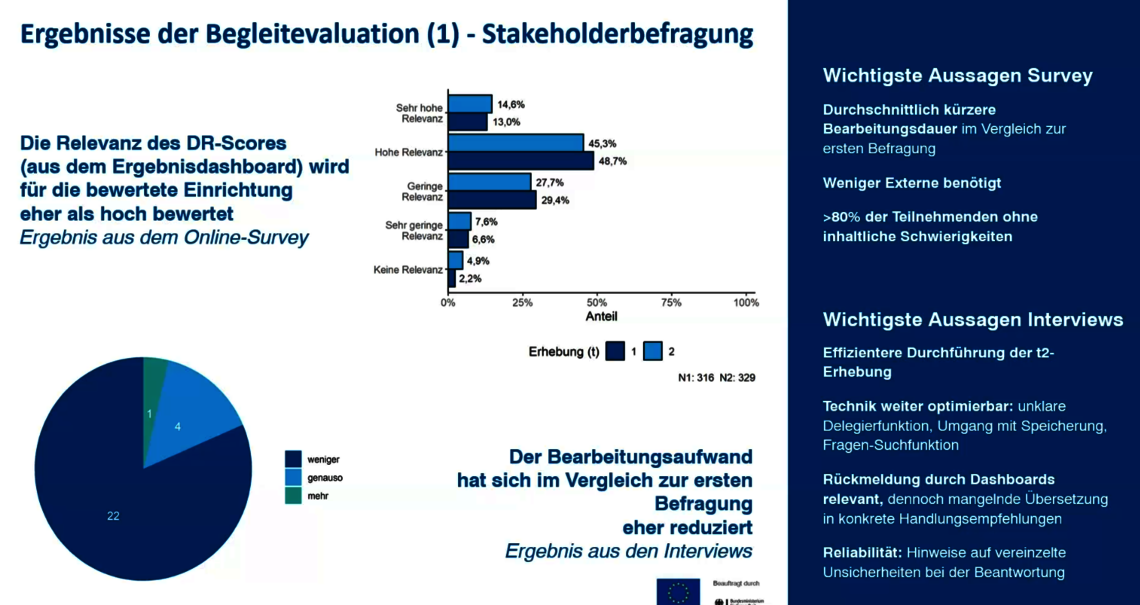

Demnach war laut der Stakeholder die Bearbeitungsdauer geringer, es wurden weniger externe Berater oder Dienstleister benötigt und mehr als 80 Prozent der Teilnehmenden hatten keine inhaltlichen Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Fragen. Die zweite Evaluation war außerdem effizienter durchzuführen, auch wenn die Technik weiterhin Optimierungsbedarf zeigt. Die Dashboards wurden als relevant wahrgenommen, konkrete Handlungsempfehlungen mangelten (Abbildung 11).

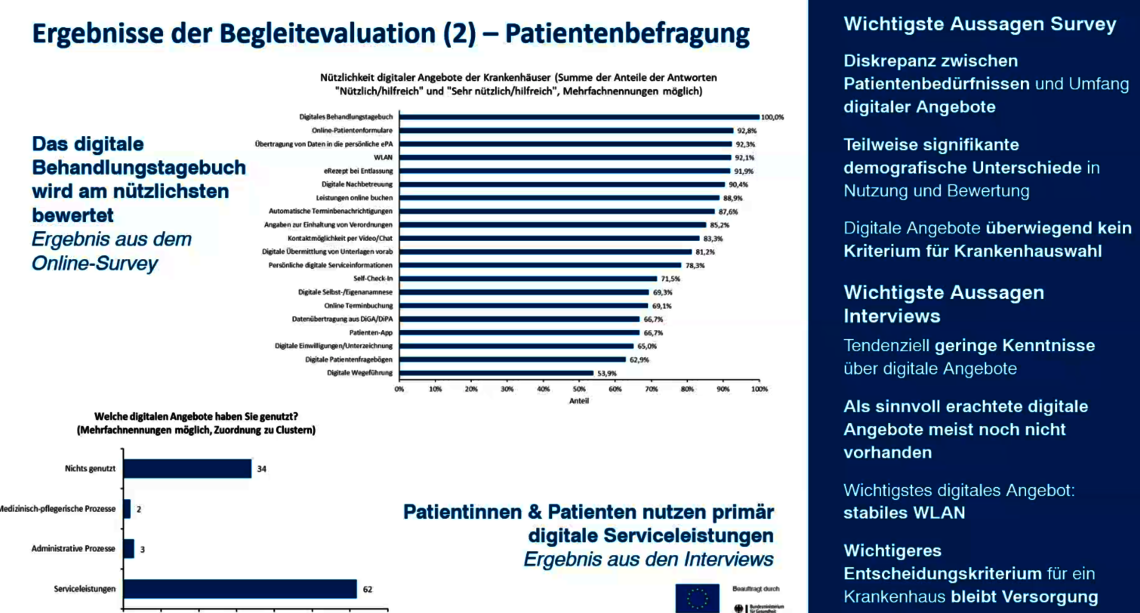

Bei den Patienten zeigte sich eine Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen und dem Umfang digitaler Angebote, teilweise signifikante demografische Unterschiede in Nutzung und Bewertung und dass digitale Angebote überwiegend kein Kriterium für die Krankenhausauswahl sind. Zwar sei ein stabiles WLAN das wichtigste digitale Angebot für Patienten, aber das wichtigste Entscheidungskriterium bleibt für sie die Versorgung (Abbildung 12). Insgesamt war der Supportbedarf im Vergleich zur ersten Evaluation geringer, berichtet das Konsortium. So seien die E-Mail-Anfragen von 1.300 (2021) auf 660 und tägliche Telefonate von 30 (2021) auf 10 in der zweiten Erhebungsrunde gesunken.

Dritte Evaluation für März 2026 angesetzt

Eine dritte Evaluation soll voraussichtlich im März 2026 folgen und im Längsschnitt die gleichen Fragen sowie Dimensionen beinhalten. Hinzukommen soll das Thema Cybersecurity, das bisher nicht berücksichtigt ist. Auch die Impulse der Begleitevaluation fließen in die dritte Messung mit ein, um das operative Arbeiten mit dem Tool zu vereinfach, so Volker Amelung, Konsortialsprecher des Digitalradars, im Bibliomed-Gespräch.

Konsortium Digitalradar Krankenhaus

Das Konsortium Digitalradar Krankenhaus besteht aus den Projektpartnern HIMSS Europe, INAV – Institut für angewandte Versorgungsforschung, Lohfert & Lohfert, RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und der Universität St. Gallen. 2021 wurde das Konsortium vom Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes beauftragt, ein Instrument, den Digitalradar, für die systematische Messung des digitalen Reifegrads deutscher Krankenhäuser zu entwickeln sowie so die Evaluation des Krankenhauszukunftsfonds zu ermöglichen. Er bietet datenbasierte Entscheidungsgrundlagen zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das Projekt wird finanziert von der Europäischen Union durch das Programm NextGenerationEU.