Mit dem Projekt „HerzEffekt MV“ will die Universitätsmedizin Rostock chronisch herzkranken Patienten mithilfe der Telemedizin einen wohnortnahen Zugang zu spezialisierter Medizin ermöglichen. Hausärzte, Fachärzte und Krankenhäuser werden dabei in einem Betreuungszentrum, dem sogenannten Care-Center, vernetzt. Einblicke in ein Projekt, das eine Blaupause für andere Regionen sein kann und vom Innovationsfonds über drei Jahre mit 14 Millionen Euro gefördert wird.

Die demografische Entwicklung sowie die Veränderung von soziokulturellen Faktoren wie Lebensweise und Ernährung führen zu einem deutlichen Anstieg chronischer Krankheiten. Herzkrankheiten zählen noch immer zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland, bei einem deutlichen Ost-West-Gefälle. Die östlichen Bundesländer liegen laut Deutschem Herzbericht 2015 auch bei den Risikofaktoren an der Spitze.

Die Versorgung von Patienten mit Herzerkrankungen ist in Mecklenburg-Vorpommern (MV) im Bundesvergleich unterdurchschnittlich (zum Beispiel höhere Sterblichkeit bei Myokardinfarkt). Chronische Herzerkrankungen bedingen eine hohe Mortalität und schränken die Lebensqualität der Erkrankten deutlich ein, die zudem sehr häufig unter inadäquat diagnostizierten und therapierten Komorbiditäten leiden. Die derzeitige punktuelle Untersuchung der Patienten schafft keine kontinuierliche Datengrundlage für eine zeitnahe Intervention oder adäquate therapeutische Nachsorge.

Gerade die Bevölkerung in MV ist durch eine hohe Prävalenz wichtiger Risikofaktoren wie Adipositas, Hypertonie, Diabetes, Allergien, Alkohol- und Tabakkonsum sowie Bewegungsmangel gekennzeichnet. Gleichzeitig steigt in MV der Ärztemangel, insbesondere im vertragsärztlichen Bereich. Erschwerend kommt hinzu, dass – strukturell bedingt – Patienten für eine fachärztliche Expertise oftmals lange Wege und Zeiten in Kauf nehmen müssen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die geringere Dichte und damit die Erreichbarkeit von Spezialisten und spezialisierten Einrichtungen für Kardiologie oder Kardiochirurgie. Speziell in der Herzmedizin ist eine klare Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen einer geringeren Versorgungsdichte und einer unterdurchschnittlichen Versorgungsqualität vermutbar.

Die Notwendigkeit der lebenslangen Versorgung sowie der intermittierenden Dekompensationen verursacht hohe Kosten. Die Herausforderung besteht daher darin, den steigenden Bedarf der Versorgung von multimorbiden, chronisch herzkranken Patienten mit den zur Verfügung stehenden, knapper werdenden Ressourcen zu decken und gleichzeitig die Lebensqualität der Patienten zu steigern. Um einer patientenorientierten Gesundheitsversorgung in allen Teilen des Landes gerecht zu werden, sind planmäßig und zeitnah umzusetzen

- die Aufhebung der sektoralen Trennung in der Versorgung,

- die Bündelung aller Ressourcen,

- der Aufbau individueller Versorgungsstrukturen und deren Vernetzung und

- der Auf- und Ausbau einer telemedizinischen Infrastruktur.

Vernetzte Datenautobahn

Für das Flächenland MV mit seiner besonderen demografischen Situation eignet sich gerade die Telemedizin mit ihren vielfältigen etablierten Disziplinen wie Telediagnostik, -konsultation, -radiologie, -kardiologie und -monitoring. Die Funktionalitäten wiederum lassen sich unterteilen in

- Datenaustausch (zum Beispiel ePA, Befunde, Bilder),

- Konsile (Arzt-Arzt, Arzt-Patient),

- Überwachung und Steuerung (Fernuntersuchung, -diagnose, -überwachung des Patienten.

Voraussetzung ist eine Infrastruktur, die die Anforderungen an Datenschutz und systemübergreifender Funktionalität gewährleistet: „vernetzte Datenautobahnen“. Dazu bedarf es Investitionen, unter anderem in Aufbau- und Ablauforga- nisation neuer Unterstützungsformen, und den Mut zu visionären Projekten. Die Telemedizin bietet die Chance, die Prozesse der Krankenversorgung in eine vollständig integrierte Dienstleistung zu überführen. Darüber hinaus ergeben sich einzigartige Möglichkeiten der Evaluationen und Versorgungsforschung, auch als Basis künftiger gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsmodelle mit Systempartnern. Dabei stehen jedoch immer das regionale Versorgungsnetzwerk und die Behandlungsstandards für die Patienten im Vordergrund.

Ein zentraler Lösungsansatz liegt dabei darin, Behandlungsmethoden und Produkte in der diagnostischen und therapeutischen Intervention verstärkt zu individualisieren, um das Therapieergebnis jedes einzelnen Patienten maßgeblich zu verbessern. Multiple implantierte und externe Sensoren sowie ein kontinuierliches Fallmanagement ermöglichen eine lückenlose Informationsbasis über dessen Gesundheitszustand. Diese Informationen sind jedoch erst dann therapierelevant, wenn sie gezielt ausgewertet werden und zu Behandlungsempfehlungen führen.

Sinnvollerweise sollte das Leistungsangebot die gesamte Versorgungskette umfassen und gleichzeitig in ein ganzheitliches Monitoring eingebettet sein. Von der Primärprävention über die Diagnostik samt Stratifizierung (Einteilung der Patienten in Risikogruppen) bis hin zur Therapie und Nachsorge erhält der medizinische Leistungserbringer „alles aus einer Hand“ und kann so selbst wiederum dem Patienten eine bessere Versorgung anbieten. Die Implementierung eines sektorenübergreifenden und zentralisierten Informationssystems erlaubt es, patientenbezogene behandlungsrelevante Daten kontinuierlich zu erheben und auszuwerten sowie diese Daten in den weiteren Versorgungsablauf und in die Wissensmanage- mentsysteme zu integrieren, um die Grundlage für eine leitliniengerechte und evidenzbasierte Therapie weiter auszubauen.

Sektorenübergreifendes Care-Center

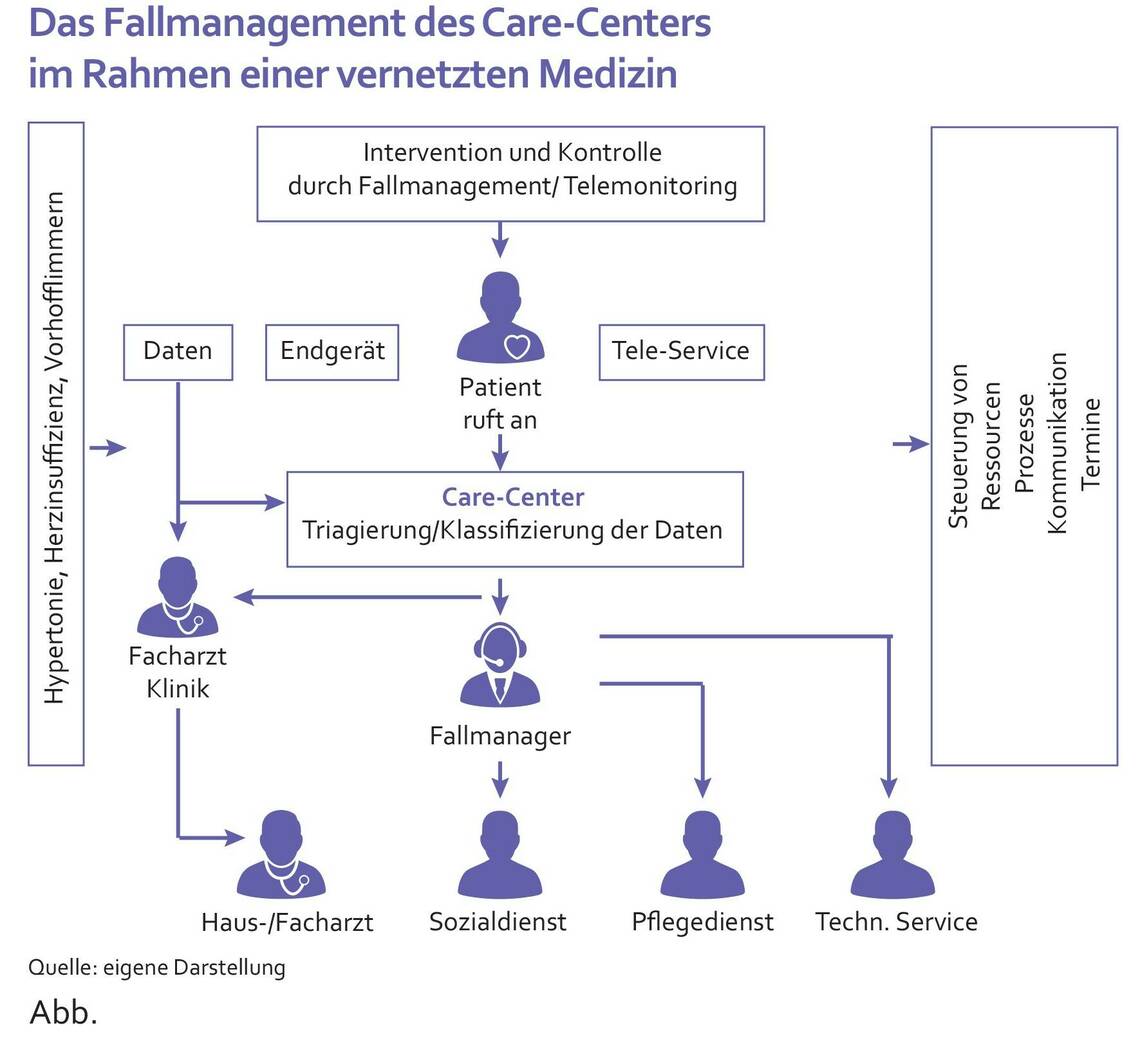

Im Rahmen eines Innovationsfonds-Projekts wird die UMR Versorgungsstrukturen GmbH, eine UMR-Tochtergesellschaft, zusammen mit der Firma Philips, der AOK Nordost sowie der Techniker Krankenkasse (TK) ein sektorenübergreifendes Care-Center zur Versorgungsoptimierung chronischer Herzerkrankungen in MV aufbauen (das HerzEffekt MV). Herzstück dieses Projekts ist eine Vernetzungsplattform, die dem Care-Center zur Verfügung steht, über das Patienten nach Risikoadjustierung ihrer Erkrankung eingepflegt und nachverfolgt werden. Die Vernetzungsplattform wird aus drei Ebenen bestehen: einem Care-Center mit telefonischer Betreuungsfunktion, mehreren Versorgungsinstrumenten sowie einem umfassenden Datenmanagement-Tool, basierend auf einer IT-Plattform. Dazu werden verschiedene, leistungsfähige IT-Instrumente und -Strukturen unterstützend genutzt, um die oft räumlich großen Entfernungen bestmöglich zu überwinden.

Das Care-Center umfasst:

- individuelles Fallmanagement durch medizinisch geschultes Personal und Service-Hotline,

- Anbindung verschiedener interner (Allgemeinmedizin, Kardiologie, Herzchirurgie und Kardioanästhesie) und externer Akteure (zum Beispiel Patient, Hausarzt, Apotheke),

- transparente Darstellung der Patientenereignisse, der medizinischen Geschichte und der Behandlungspfade,

- Datenmanagement-Tool und IT-Plattform,

- vollständige Datendokumentation des Patienten (Patientenakte) inklusive Vitalparameter und Medikation,

- Anbindung unterschiedlicher Software und Geräte zur Zustandserfassung des Patienten,

- automatisierte und manuelle Eingabeoption der elektronischen Dokumentation (zum Beispiel mit Vitalparametern oder Behandlungspfaden), je nach Bedarf.

Die Abbildung stellt beispielhaft das Zusammenspiel Arzt, Patient und Care-Center-Funktion dar.

Steuerung der Patientenversorgung

Über medizintechnische Herausforderungen hinaus umfasst diese Lösung gleichzeitig komplexe Fragestellungen des Informationsmanagements sowie der Dienstleistungs- und Versorgungsforschung. Die Zusammenführung der Information und Verknüpfung mit leitliniengerechten Therapieempfehlungen in einer Plattform, die weitgehend automatisiert die Kommunikation der beteiligten Personen unterstützt, ist die wesentliche Herausforderung dieses Projekts. Die UMR steuert und koordiniert daher die Zusammenarbeit aller am Behandlungsprozess Beteiligten über eine zielgerichtete Kommunikation. Auf diese Weise sollen die Hospitalisierungsraten, Morbidität und Mortalität verringert werden. Der UMR obliegen somit folgende Aufgaben:- Aufbau, Management, Pflege und zielgerichtete Kommunikation der Partner in der indikationsbezogenen Versorgungstruktur und künftig auch ihrer Verträge,

- Management der technischen Plattform zur Unterstützung der indikationsbezogenen Versorgungstrukturen,

- Bereitstellung und Koordination der Infrastruktur und Sammlung der patientenbezogenen Daten für die Versorgungsforschung,

- Betrieb des Care-Centers.

Innovationsansatz der Fernversorgung

Das Zusammenspiel von Fallmanagement und Telemedizin sollte die derzeit unterdurchschnittlich herzmedizinische Expertise und evidenzbasierten, standardisierten Patientenpfade in MV verbessern. Eine konsequente Verbreitung von Best Practices und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Leistungserbringer steigern das Behand- lungsergebnis und die Servicequalität für Herzpatienten nachhaltig. Die aus den Interaktionen zwischen Patienten und Ärzten gewonnenen Erkenntnisse werden innerhalb des Care- Centers erfasst und validiert, um Behandlungs- und Verhaltensempfehlungen für standardisierte Präventions-, Diagnostik- und Therapiesituationen zu entwickeln und sukzessive einzuführen. Parallel dazu werden alle interessierten Akteure in MV über Workshops, Veröffentlichungen und Informationsveranstaltungen über den Stand des Projekts informiert. Ziele des Care-Centers:- zentrale Anlaufstelle für Ärzte und Patienten, betrieben von medizinisch ausgebildetem Personal,

- Anbindung an kardiologische Experten,

- sofortige elektronische Datendokumentation des Patienten mit visueller Ampelkennzeichnung,

- Möglichkeit zur Vitaldatenabfrage am Patienten,

- Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnahme mit dem Patienten,

- automatisierte Vitaldatenparameterintegration in die elektronische Dokumentation,

- Möglichkeit zur manuellen Ergänzung der elektronischen Dokumentation,

- Aufbau unterschiedlicher Wissens- und Behandlungspfade,

- Transparenz der Patientenereignisse, medizinischen Geschichte und Behandlungspfade,

- Identifikation von Abhängigkeiten (Muster), die auf konkrete medizinische Ereignisse hindeuten,

- Erkenntnisgewinn des medizinischen Fachpersonals für weitere Behandlungspfade sowie für künftige Verhaltensweisen des Patienten.