Die Krankenhausplanung in NRW führe zu wenig Konzentration, warnten vor Kurzem Christian Karagiannidis, Boris Augurzky, Alexander Haering und Reinhard Busse im „Deutschen Ärzteblatt“. In seinem Faktencheck kommt unser Autor zu einer anderen Einschätzung.

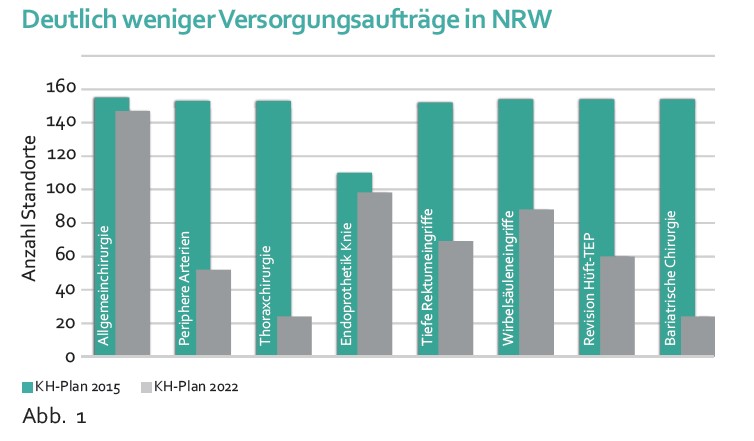

Die Krankenhausplanung in NRW strukturiert bundesweit erstmals detailliert die Versorgungsaufträge der Kliniken auf einer Ebene unterhalb der medizinischen Teilgebiete. Vergleicht man die Versorgungsaufträge der Kliniken vor der Reform mit dem aktuellen Votum der Kassenverbände, so zeigt sich eine erhebliche Steuerungsrelevanz vor allem bei qualitativ anspruchsvollen Leistungen (Abbildung 1).

Bei der Bewertung der nordrhein-westfälischen Planungssystematik und deren ersten Zwischenergebnissen kommt es allerdings aufgrund von Unkenntnis der rechtlichen und inhaltlichen Grundlagen bei vielen Beteiligten zu Fehleinschätzungen, wie sich exemplarisch am Artikel „Noch zu wenig Schwerpunktbildung“ von Prof. Dr. Boris Augurzky, Dr. Alexander Haering, Prof. Dr. Reinhard Busse und Prof. Dr. Christian Karagiannidis et al. im Ärzteblatt 44/2023 oder auch den Äußerungen von Letzterem auf dem Nationalen Qualitätskongress Gesundheit am 9. November 2023 in Berlin zeigte.

Falsches Verständnis von Leistungsgruppen

Bereits bei den Zuordnungskriterien der medizinischen Leistungen zu den neuen Leistungsgruppen irrt Karagiannidis in Bezug auf das NRW-System, indem er ausführt, dass diese Gruppen „jeweils Leistungen zusammenfassen, deren Erbringung ähnliche (Mindest-)Anforderungen an personellen Qualifikationen und technische Ausstattung voraussetzen“. Auf dieser Basis ließe sich keine bedarfsgerechte Planung aufbauen und so sind die Leistungsgruppen in NRW nicht entstanden. Entsprechend nicht erfüllt wird seine Forderung auch in der von ihm selbst mitverfassten 3. Stellungnahme der Regierungskommission, die ebenfalls eine Leistungsgruppenklassifikation vorgeschlagen hat. Die darin geforderte breite Differenzierung, zum Beispiel im Bereich der Viszeralchirurgie sowie Kinder- und Jugendmedizin, führt zu zahlreichen Leistungsgruppen mit weitgehend deckungsgleichen Strukturanforderungen, die es nach seiner obigen Definition nicht geben würde.

Leistungsgruppen als Basis einer Krankenhausplanung werden nicht definiert, um damit Qualitätskriterien zu verknüpfen, sondern um Versorgung bedarfs- und qualitätsorientiert steuern und sichern zu können. Für die Krankenhausplanung sind Leistungsgruppen zwingend nach Qualitäts- und Steuerungsrelevanz sowie Praktikabilität und Kompatibilität mit den bestehenden Rahmenbedingungen abzugrenzen. Das ist in NRW mit breitem Konsens aller Beteiligten geschehen, während vonseiten Unbeteiligter oft nicht erkennbar ist, dass man sich mit den Anforderungen an eine Leistungsgruppensystematik beschäftigt hat. Ein trauriger Höhepunkt ist dabei die Einführung von fünf neuen Leistungsgruppen im Rahmen des geplanten Transfers auf die Bundesebene. Diese sind angeblich „medizinisch geboten“. Tatsächlich sind sie aber rein interessengetrieben und untergraben die Stringenz des Systems, allen voran die LG Notfallmedizin.

Nordrhein-Westfalen ist nicht die Schweiz

Karagiannidis et al. kritisieren die niedrigen Mindeststrukturvoraussetzungen im NRW-Krankenhausplan und die angebliche Absenkung dieser Voraussetzungen im Vergleich zum Schweizer Planungssystem (SPLG). Diese Kritik ist aus mehreren Gründen falsch. Die strukturellen und insbesondere personellen Anforderungen sind in NRW höher als im SPLG-System. Das zeigt sich auch daran, dass das seit 2011 von der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz empfohlene System bis heute keine Strukturmodernisierung getriggert hat und die faktischen Veränderungen, die sich planungsinduziert schon jetzt in NRW abzeichnen, weit über das hinausgehen, was zum Beispiel im Kanton Zürichim vergangenen Jahrzehnt passiert ist. Darüber hinaus kann das Schweizer System, das keine Budgetverhandlungen kennt und sich wegen der dominierenden Rolle der Kantone als Planer, Payer und zum Teil auch Träger durch ein konstruktiveres Miteinander auszeichnet, eine sehr differenzierte Definition von Leistungsgruppen mit teilweise unscharfen Qualitätsvorgaben verkraften. Unser konfliktäres und sinnlos komplexes System in Deutschland würde an den resultierenden juristischen Streitigkeiten in Planung, Abrechnung und Budgetverhandlung unmittelbar zerschellen.

Das Facharztkriterium ist wirksam

Eine zentrale Vorgabe im NRW-System ist die Vorhaltung von drei angestellten Fachärzten pro Leistungsgruppe. Dies wird häufig als zu geringe Hürde kritisiert. Dabei wird nicht ausreichend beachtet:

- Gefordert sind angestellte Ärztinnen und Ärzte, keine Honorarkräfte.

- Es gilt der Facharztstatus, nicht der Facharztstandard.

- Der Gebietsfacharzt reicht nicht mehr aus, gefordert ist die konkrete leistungsgruppenspezifische Facharztkompetenz (Beispiel: Gefäßchirurgen können bei der Leistungsgruppe Carotis nicht durch Viszeralchirurgen ersetzt werden).

Nach der offiziellen Krankenhausstatistik (Grunddaten der Krankenhäuser, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn) erfüllen im Status quo zum Beispiel im Bereich der Thoraxchirurgie, Gefäßchirurgie oder der Nephrologie viele Abteilungen schon im Durchschnitt diese Anforderung knapp oder gar nicht, sodass der Vorwurf der Wirkungslosigkeit des Facharztkriteriums schlicht ungerechtfertigt ist. Es handelt sich um einen qualitätswirksamen Trenner, über den eine Konzentration vorangetrieben wird.

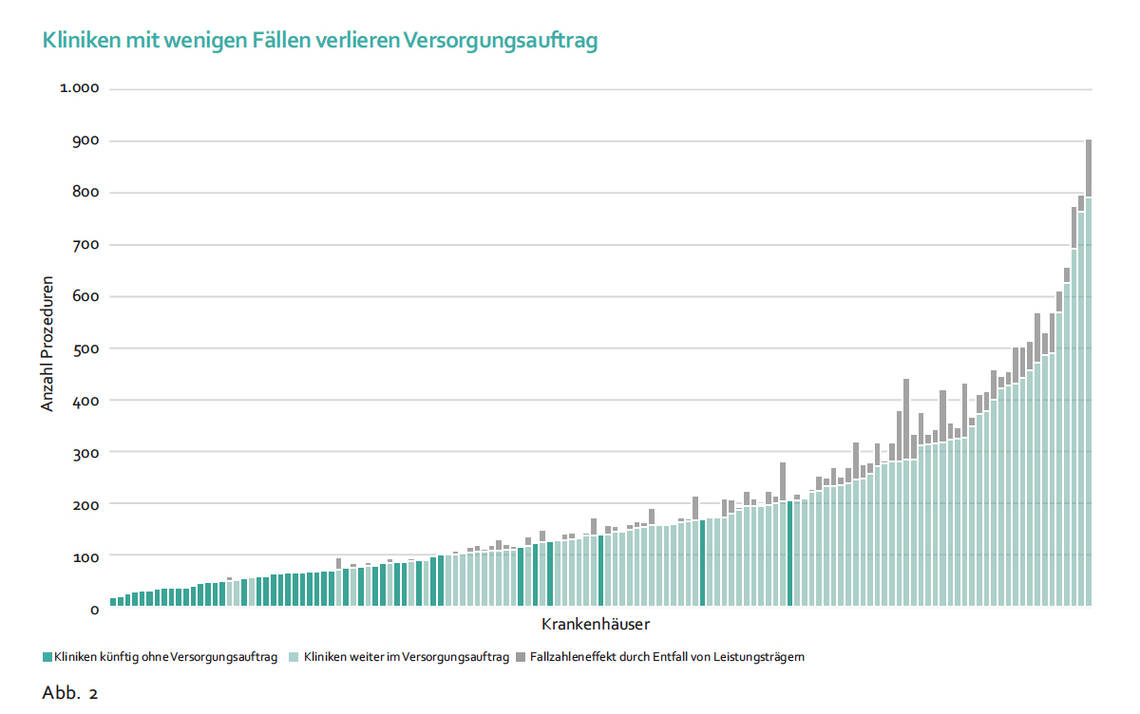

Und so zeigt sich im Votum in NRW sehr wohl eine Auflösung von Versorgungsredundanzen nicht nur im Vergleich zu den alten, groben Versorgungsaufträgen, sondern auch hinsichtlich der konkreten Versorgungssituation. Exemplarisch dargestellt ist hier die Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk nach der Verhandlung der Träger mit den Kassenverbänden (Abbildung 2).

Mindestmengen werden nicht aufgeweicht

Der von Karagiannidis et al. vorgenommene Vergleich der Voten der Verbände in NRW mit den Mindestmengenprognosen gemäß § 136 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V (die ebenfalls von den Kassenverbänden getroffen werden) ist so nicht möglich, weil keine einzige Mindestmengenspezifikation des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) mit den LG-Definitionen aus NRW deckungsgleich ist. So zählt die Schlittenprothese am Knie in NRW mit zur Leistungsgruppe, in der G-BA-Richtlinie zur Mindestmenge ist diese aber ausgeschlossen. Ähnliche Divergenzen gibt es bei Pankreasdrainagen, Refluxoperationen am Oesophagus oder bei Brusttumoren unklarer Dignität.

Dass Karagiannidis et al. weiterhin kritisieren, dass die konsentierten Mengen oft unterhalb der Mindestmengen liegen, offenbart darüber hinaus auch, dass die Funktion und Wirkung der vereinbarten Mengen nicht verstanden wurden. Diese dienen nicht als Mengendeckel in Budget oder Abrechnung, sondern sind eine planerische Hilfsgröße zur Kalkulation der benötigten Anzahl an Standorten. Zum Thema der Mindestmengen ist schließlich auch festzuhalten, dass bundesrechtliche Vorgaben in Ergänzung zum Versorgungsauftrag immer einzuhalten sind, was allen Beteiligten in NRW klar ist. Dass durch die Landeskrankenhausplanung die G-BA-Mindestmengen außer Kraft gesetzt oder aufgeweicht werden, ist rechtlich ausgeschlossen.

Falsche Prämissen bei der Schwerpunktbildung

Bei der Bewertung des Potenzials zur Schwerpunktbildung mit der zentralen Aussage, dass dieses nicht ausgeschöpft werde, gehen Karagiannidis et al. analytisch von ungeeigneten Prämissen aus. Selbst wenn man Zufallsversorger mit Fallzahlen unter fünf pro Jahr ausschließt, liegt der Median der Behandlungszahlen bei Ovarialkarzinomen, Revisionen von Knieendoprothesen oder tiefen Rektumeingriffen in NRW und auch bundesweit zwischen 10 und 17 pro Jahr. Karagiannidis et al. setzen aber für die Bewertung von Strukturveränderungen einen Fallzahlfilter von mindestens 25 pro Jahr und plädieren sogar eher für 50. Damit werden die allermeisten aktuellen Versorger bei seiner Vergleichsanalyse wegdefiniert und die kleine verbliebene Zahl wird mit der Zahl der positiven Voten verglichen.

Noch merkwürdiger fallen die Ergebnisse zu den sogenannten deklaratorischen Leistungsgruppen aus (zum Beispiel Gastroenterologie oder Nephrologie), bei denen aufgrund einer fehlenden Abgrenzbarkeit zur Allgemeinen Inneren Medizin auf eine OPS/ICD-Definition der Fälle sowie eine Kalkulation des Bedarfs im Krankenhausplan NRW vorerst verzichtet werden musste. Karagiannidis et al. sehen sich in ihrer Auswertung dennoch in der Lage zu bewerten, wie viele Standorte in der Vergangenheit diese nicht definierten Leistungen erbracht haben und dass es weniger waren als nach aktuellem Verhandlungsstand. Unter diesen Maßstäben ergibt sich zwar analytisch eine Ausweitung der Versorgung, diese hat aber mit der Realität nichts zu tun. De facto ergibt sich gerade bei der hochkomplexen Versorgung in NRW schon im ersten Planungsdurchlauf in allen Leistungsgruppen eine Konzentration.

Die Forderung nach strengeren Mindeststrukturkriterien ist aus einem weiteren Grund praxisfern: Bereits in NRW zeigt sich, dass man mit den Anforderungen künstliche Knappheit schafft, die sich auf dem Arbeitsmarkt durch einen unfruchtbaren Wettbewerb zwischen den Kliniken und resultierend stark steigenden Gehälter bemerkbar macht. Hier ist Augenmaß gefragt, um die bedarfsgerechte Versorgung nicht zu gefährden.

Wer neu baut, braucht Zeit

Schließlich offenbart die Forderung nach höheren Qualitätsanforderungen auch ein Unverständnis bezüglich der zentralen Grundlage der NRW-Planung: Es ist ein zweistufiges Planungsverfahren, das keine planungsrelevanten Qualitätsindikatoren intendiert, sondern eine qualitätsrelevante Krankenhausplanung. In der ersten Stufe werden durch einen Qualitätsfilter patientenschutzrelevante Mindestkriterien abgeprüft. Die erfüllenden Kliniken werden dann in einem zweiten Schritt einer bedarfsorientierten Auswahlentscheidung unterzogen. Nur so ist eine erreichbarkeitsorientierte, qualitätsbasierte Planung ohne überflüssige Bindung knapper Ressourcen möglich. Karagiannidis et al. dagegen argumentieren im Sinne eines einstufigen Verfahrens, bei dem nach Anwendung des Qualitätsfilters die abschließende Versorgungslandschaft herauskommt. Es ist aber klar, dass dafür nicht genug Personal vorhanden ist beziehungsweise dass es in der aktiven Versorgung besser eingesetzt ist als Teil einer überbordenden definierten Vorhaltung.

Schließlich verkennt der Artikel mit dem Fazit, das Potenzial sei ungenutzt geblieben, auch die bauliche und investive zeitliche Planungsperspektive. In vielen Regionen hat die Einführung einer differenzierten Planungssystematik vor allem durch die definierten Abhängigkeiten von Leistungsgruppen untereinander zur Initiierung von Konzentrationsprojekten geführt. Die bauliche Fertigstellung dieser Projekte zielt in der Regel ins Jahr 2027. Ein Entzug des Versorgungsauftrags in der aktuellen Planungsrunde hätte der Klinik die entsprechende Abrechnungsmöglichkeit entzogen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Eine Synchronisierung der administrativen Entscheidungen mit den baulich-strukturellen Möglichkeiten ist in jedem Fall erforderlich, wodurch zwangsläufig auch Entscheidungen in die nächste Planungsrunde, die in NRW bereits auf der Basis der Daten des Jahres 2024 stattfinden soll, geschoben werden.

Die neue Planung muss vor Gericht standhalten

Verbesserungspotenzial bietet das NRW-System dennoch. Sicher kann man sich im Sinne einer beschleunigten Strukturmodernisierung disruptivere Verhandlungsergebnisse schon in der ersten Planungsrunde wünschen. Etwa mit Blick auf die komplexe Onkochirurgie (Ovarialkarzinome, Rektumoperationen) wäre das aus der Bedarfsperspektive sogar machbar gewesen. Dafür müssen die resultierenden Planungsentscheidungen aber besonders robust gegenüber der juristischen Klärung von Fragen der Berufs-, Eigentums-, Religionsfreiheit oder Selbstverwaltungsgarantie sowie ermessensfehlerfrei gestaltet werden. Aus diesem Grund haben sich die Kassenverbände im Rahmen der Entwicklung der neuen Planungssystematik für ein algorithmisches Verfahren zur justiziablen Quantifizierung der notwendigen Anzahl der benötigten Leistungsstandorte ausgesprochen. Dieses Verfahren funktioniert über die Vorgabe der durchschnittlichen Abteilungsgröße, sodass sich aus dem Quotienten aus Versorgungsbedarf und der Abteilungsgröße die Anzahl der Standorte direkt ergibt. Der Ansatz konnte auf dem Kompromissweg, der gemeinsam mit allen Beteiligten bei der Einigung auf die neue Systematik beschritten wurde, aber leider zunächst nicht weiterverfolgt werden. Wenn sich nun die Auffassung durchsetzen sollte, dass die aktuellen Verhandlungsergebnisse eine Strukturmodernisierung nicht schnell genug bahnen, könnte hier eine systemkompatible Evolution der Systematik nahtlos ansetzen.

Kein hilfreicher Debattenbeitrag

Als Fazit ist festzuhalten, dass bereits in der ersten Planungsrunde in NRW die Mehrzahl der bisher implizit vergebenen Versorgungsaufträge für spezialisierte Leistungsgruppen eingezogen werden sollen und damit bundesweit erstmals eine planerische Steuerung der komplexen stationären Versorgung möglich ist. Darüber hinaus hat die Planungsreform bei den Trägern viele Konzentrationsprojekte angestoßen, die mit baulichen und investiven Anforderungen verbunden sind. Es ist davon auszugehen, dass über diese in der nächsten Planungsrunde verhandelt werden wird.

Die Arbeit von Karagiannidis et al. reißt die Zwischenergebnisse der Planungsverhandlungen aus dem rechtlichen und inhaltlichen Kontext und bewertet die Auswirkungen auf der Basis ungeeigneter Analysespezifikationen. Bedauerlich dabei ist, dass die Aufgabe der Verzahnung einer differenzierten Krankenhausplanung mit einer bedarfsgerechten Sockelfinanzierung inhaltlich extrem herausfordernd ist. Da wäre eine konstruktive Mitarbeit an einer Lösung aus einem Guss hilfreicher als ein rein strategisch motivierter Angriff auf den bisher mit Abstand am weitesten ausgearbeiteten Lösungsbeitrag.

Den Artikel „Krankenhausreform: Noch zu wenig Schwerpunktbildung“ aus dem „Deutschen Ärzteblatt“ finden Sie hier.

Top-Thema auf dem DRG | FORUM 2024

Krankenhausplanung NRW

Jetzt wird es ernst: Wie viel Revolution steckt in Laumanns Planungsreform wirklich?

Auf dem DRG | FORUM am 22. März 2024 diskutieren zu diesem Thema:

Dr. Nils Brüggemann, St. Franzsikus-Stiftung

Barbara Steffens, TK

Sandra Postel, Pflegekammer NRW

Dr. Simon Loeser, AOK Hamburg/Rheinland

N.N.