International hat sich das systematische Monitoring von chronisch erkrankten Patienten weitestgehend durchgesetzt. In Deutschland nicht. Ein typisches Beispiel für schlechtes Gesundheitspolitik-Design.

Das Ausscheiden der Babyboomer-Generation aus der Arbeitswelt schwächt die Finanzkraft der gesetzlichen Krankenversicherungen. Gleichzeitig wird dieser Bevölkerungsanteil künftig mehr Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, sodass die Versorgungskosten weiter steigen werden. Bereits jetzt liegen sie in Deutschland über dem Durchschnitt der OECD-Länder – und in den vergangenen Jahren ist dieser Gap größer geworden. Leider bleiben in Deutschland viele notwendige Innovationen bislang auf der Strecke. Nicht, weil es an Ideen mangelt oder weil die Technologie nicht vorliegt. Allzu häufig blockieren schlechte Health Policies systematisch hervorragende Versorgungsmodelle.

Eine Intervention mit hoher Evidenz für Patienten und Kostenträger ist das telekardiologische Monitoring. Risikopopulationen werden in Abhängigkeit vom Risikoprofil in unterschiedlichen Frequenzen anhand von Schlüsselparametern überwacht, um einer Progredienz der Erkrankung vorzubeugen und Versorgungskosten – zum Beispiel durch vermeidbare Krankenhausaufenthalte – zu reduzieren. Das ist die Idee des Telemonitorings. International setzt sich diese Versorgungform systematisch durch. Insbesondere in integrierten Versorgungssystemen erfolgt seit Jahren ein durchgängiges Monitoring über praktisch alle relevanten Indikationen. In Deutschland hat es fast zehn Jahre gedauert, bis in der ersten Indikation, der Kardiologie, für einen kleinen Teil der Erkrankten der Weg in die Regelversorgung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) frei gemacht wurde. Im Dezember 2020 lag eine positive Methodenbewertung vor, im Dezember 2021 wurde dann ein Beschluss zur Vergütungshöhe gefasst, und im März 2023 standen die Qualitätskriterien für das Telekardiologische Monitoring fest. Das Problem: Diese Versorgungsform kommt nicht bei den Menschen an.

Wenig Anreize und Zeit für die Betreuung der Patienten

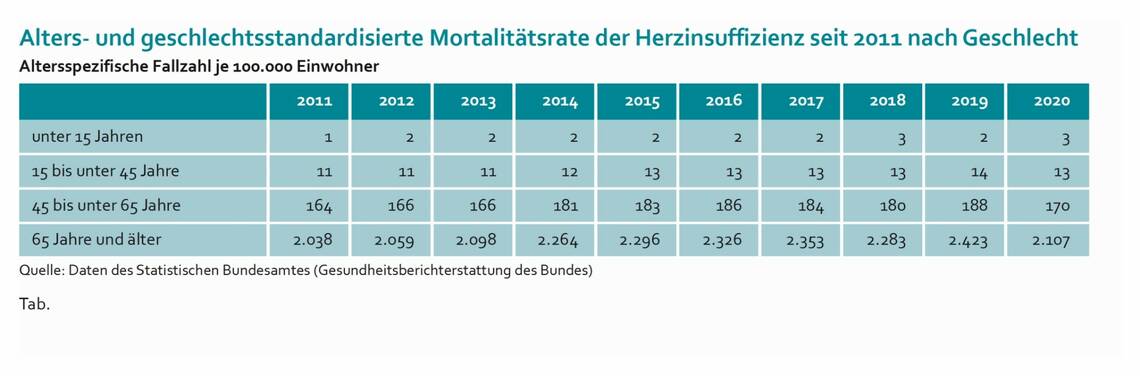

Zielgruppe sind Patienten mit chronischer Herzerkrankung. Die Prävalenz in Deutschland ist, getrieben durch die demografische Entwicklung, zwischen 2009 und 2017 von 2,93 auf 3,43 gestiegen (Tabelle). In der Folge der steigenden Prävalenz sind auch die Krankenausaufenthalte gestiegen: In Deutschland werden je 100.000 Einwohner 2.293 Fälle (kumuliert für 2020) mit der Diagnose Herzinsuffizienz stationär aufgenommen. Durch die Auswirkungen der Coronapandemie ist davon auszugehen, dass es nach dem Jahr 2019 zu einer reduzierten Fallzahl kam, die in Zukunft wieder steigen wird.

Betrachten wir einen Patientenpfad in Deutschland. Der Hausarzt hat wenig Zeit, multimorbide chronisch erkrankte Patienten umfassend zu betreuen. Sekundärprävention und die medikamentöse Einstellung chronisch kranker Patienten sind zeitintensiv, für die in den überfüllten Praxen häufig zu wenig Zeit ist. Auch bietet die Vergütungsstruktur in der Regelversorgung den niedergelassenen Ärzten wenig finanziellen Anreiz, sich besonders intensiv um die Versorgungsbedürfnisse dieser Patienten zu kümmern – daran werden auch die Chronikerpauschale und eine Entbudgetierung in der hausärztlichen Versorgung nichts ändern. Kommt es zu einer stationären Behandlung, wird der Patient entsprechend seiner Indikation behandelt und medikamentös häufig neu eingestellt. Bei der Rücküberweisung an den Hausarzt ist eine fortlaufende Kontrolle der Werte und auch der Medikation nötig, die hier aber nur zum Teil in der notwendigen Stringenz erfolgen kann. Laut Statistischem Bundesamt waren 16,4 Prozent mit einer Re-Hospitalisierungsrate innerhalb von 90 Tagen, 30 Prozent mit einer Re-Hospitalisierung innerhalb von sechs Monaten und 11,8 Prozent mit einer Mortalität betroffen.

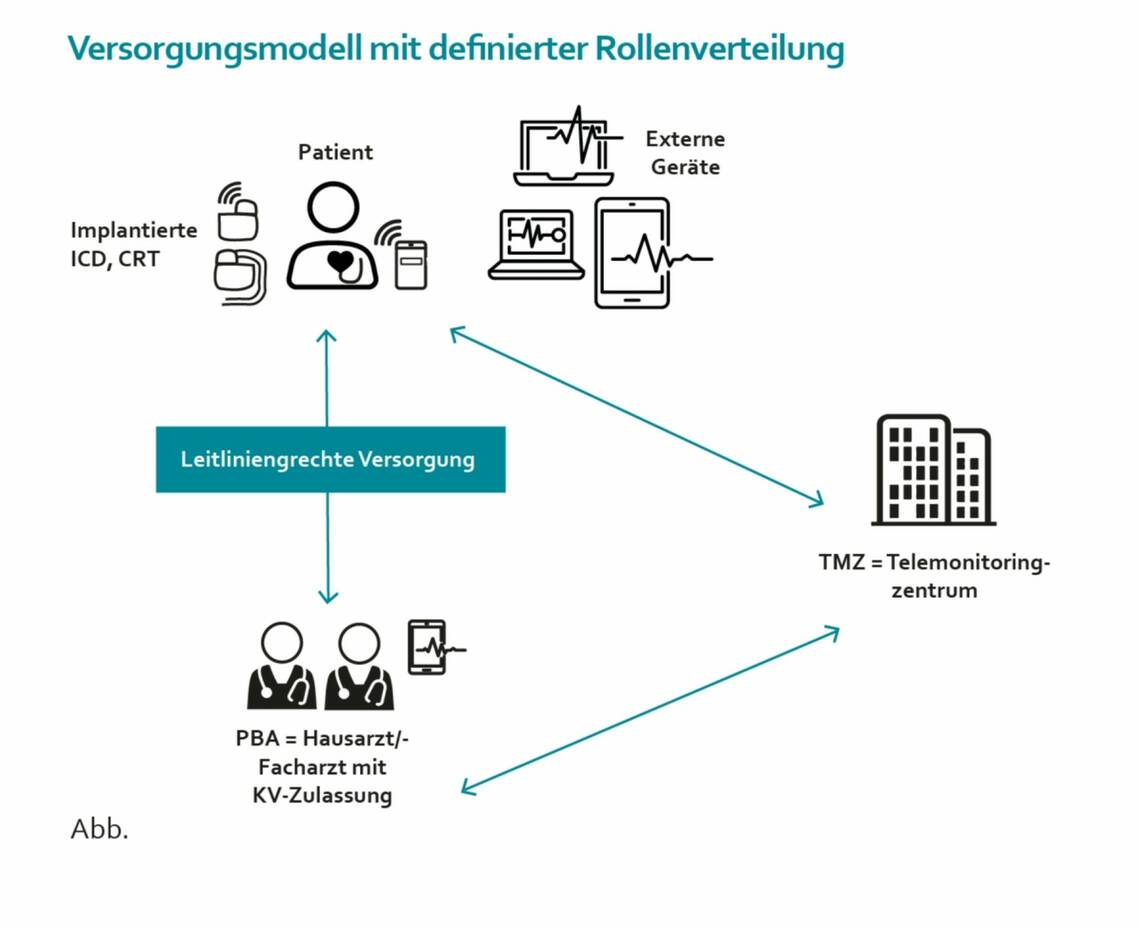

Dies zu durchbrechen, ist das Ziel des telekardiologischen Monitorings. In diesem werden Patienten mit mobilen Endgeräten ausgestattet, die eine engmaschige Kontrolle der Vitalparameter erlauben. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, Implantat-Datenbanken in ein Monitoring einzubinden und so Patienten zu überwachen. Eventuell auftretende Risiken können frühzeitig erkannt werden, hierauf kann eine Intervention eingeleitet werden. Wenn Ausreißer auftreten, kann sofort interveniert werden, um kardiologische Ereignisse und damit verbundene Kontakte zu Notaufnahmen und Krankenhauseinweisungen zu verhindern. Wenn der Hausarzt und der niedergelassene Kardiologe die Regelversorgung erbringen und ein telekardiologisches Monitoring Zentrum (TMZ) ein kontinuierliches Monitoring sicherstellt, entlastete das die niedergelassenen Kardiologen sowie die Notaufnahme. Dies optimiert die Patientenversorgung und senkt die kumulierten Gesamtkosten der Gesundheitsversorgung. Gesundheitsökonomische Evaluationen zeigen klare Kosteneinsparungen für Krankenkassen auf. Folgerichtig hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach Kosten-Nutzen-Abwägung das telekardiologische Monitoring für NYHA-II- und -III-Patienten 2021 zugelassen.

Zu wenige Betroffene bekommen das Angebot

Jedoch kommt es bisher kaum zu einer Einschreibung von Patienten in die TMZs, obwohl es bundesweit mehrere Zehntausend Patienten gibt, die von dieser Versorgung profitieren würden. Dies steht im Widerspruch zu den formal bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) gemeldeten Leistungsanbietern für das telekardiologische Monitoring, wovon es mehrere Hundert im Bundesgebiet gibt. Das Problem ist, dass der vom G-BA festgelegte Versorgungsprozess vorsieht, dass lediglich niedergelassene Kardiologen die TMZ-Leistung anbieten dürfen – ein krasser Widerspruch zu anderen Ländern, wo es hierfür große institutionalisierte Zentren gibt. Weiterhin dürfen in Deutschland lediglich niedergelassene Ärzte Patienten in TMZ einschreiben, wofür sie eine Einschreibegebühr von maximal 21,69 Euro erhalten (drei mal GOP 13578). Dieser Betrag deckt aber kaum den Zeitaufwand, um einem älteren Menschen das telekardiologische Monitoring zu erläutern, die notwendigen Dokumente auszufüllen und die Geräte auszuhändigen sowie zu erklären.

In der Folge kommen lediglich die kardiologischen Patienten in den Genuss der telekardiologischen Versorgung, die ohnehin bei einem Kardiologen sind, der gleichzeitig auch für seine Patienten die TMZ-Leistung anbietet. Zehntausenden von Patienten bleibt diese Versorgung aber verwehrt, Tausende vermeidbare Schlaganfälle und Herzinfarkte mit den anhängigen Versorgungskosten sind die Folge. Gleichzeitig bleiben die intendierten Skaleneffekte für das Gesundheitsversorgungssystem aus, wenn das durchschnittliche TMZ gerade mal 66 Patienten versorgt. Damit obliegt es den verantwortlichen Akteuren aufseiten der Leistungsträger und der Leistungserbringer hier andere Zugangswege für Versicherte zu finden.