Mit dem Vorhaltebudget drohen neue Fehlanreize im Finanzierungssystem. Auch an den Landesgrenzen könnte in Zukunft genauer kalkuliert werden.

Die Einführung des Vorhaltebudgets ist eines der wichtigsten und umstrittensten Projekte von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Rund 40 Prozent der Krankenhausvergütung sollen zukünftig nicht mehr nach DRG, sondern unabhängig von der Zahl der behandelten Patienten bezahlt werden. Kritiker warnen vor einem neuen „Bürokratiemonster“, das zu Wartelisten führen und die Lage der Krankenhäuser nicht verbessern wird.

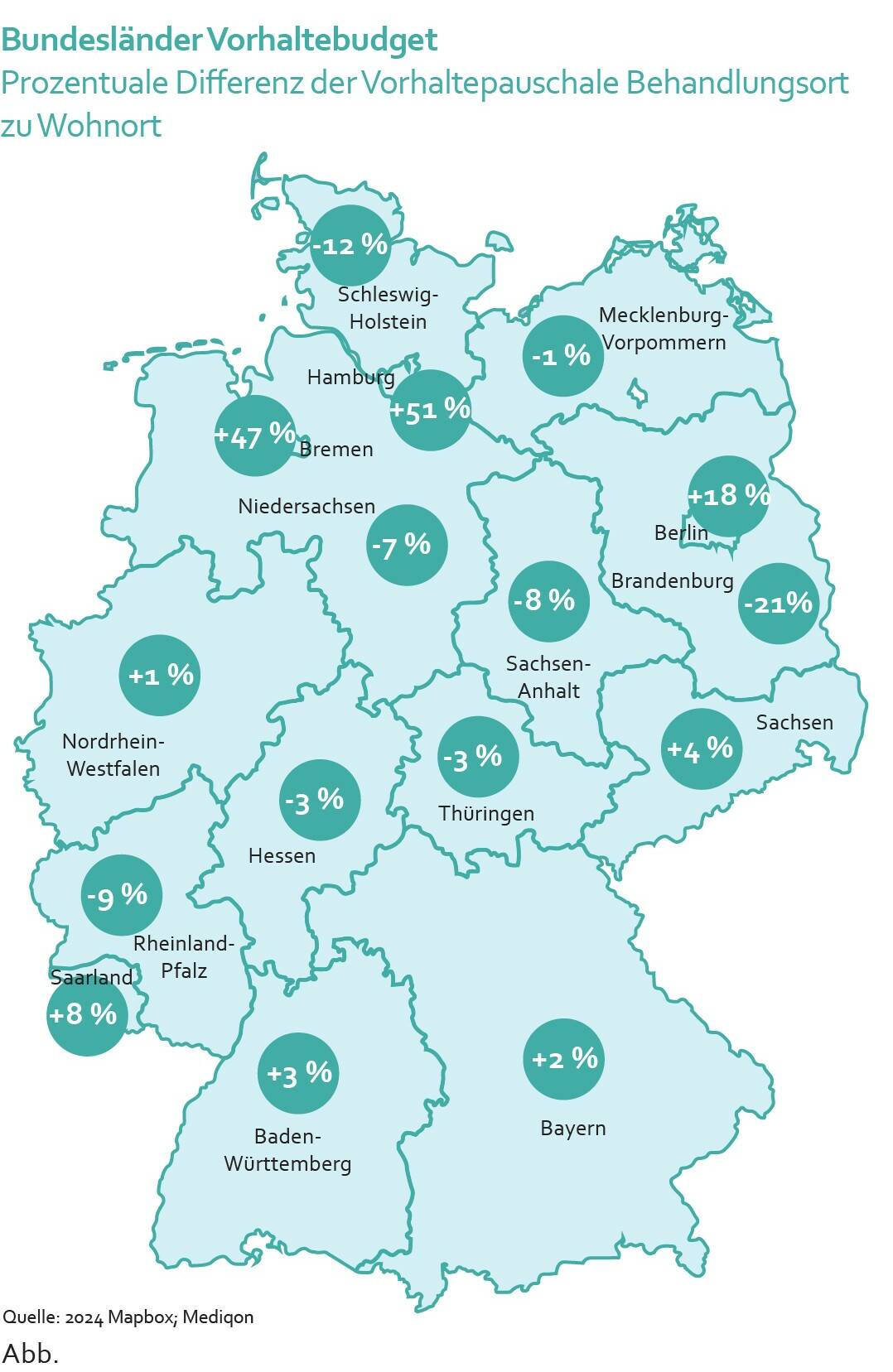

Auf einen bislang kaum diskutierten möglichen Fehlanreiz verweisen das Datenanalyseunternehmen Mediqon und die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG). So könnte das Vorhaltebudget zwar den Wettbewerb zwischen einzelnen Krankenhausstandorten drosseln, diesen aber zwischen den Bundesländern verschärfen.

Hintergrund sind die Patientenwanderungen zwischen den Bundesländern. Vor allem in den Stadtstaaten werden viele Patienten aus den benachbarten Bundesländern versorgt. Beispiel Hamburg: Der Stadtstaat zieht in allen Leistungsgruppen Patienten aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen an – circa 121.000 Fälle, insbesondere bei sehr spezialisierten Leistungen wie minimalinvasiven Herzklappeninterventionen. Damit hätte Hamburg nach Berechnungen von Mediqon 51 Prozent mehr Vorhaltevergütung, als ihm – gemessen an seinen Einwohnern – eigentlich zustünde. Unter dem Strich würde Hamburg rund 205 Millionen Euro mehr bekommen. Ähnlich sieht es in Berlin und Brandenburg aus. Das ostdeutsche Flächenland müsste eine Differenz von minus 21 Prozent (ca. 146 Millionen Euro) verkraften – es wäre die größte negative Differenz bundesweit. Berlin würde davon profitieren und ein Plus von 18 Prozent (circa plus 156 Millionen Euro) verbuchen. Bundesweit sind die Hämatoonkologie, die bariatrische Chirurgie und die Transplantationen die Leistungen, in denen die größten Differenzen in den Vorhaltepauschalen zu verzeichnen sind.

Der Geschäftsführer der Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser (AKG), Nils Dehne, warnt bereits vor einem neuen Wettrüsten an der Landesgrenze (siehe Interview). Insbesondere die jährlich fallbasierte Anpassung des Vorhaltebudgets drohe zum Bumerang zu werden und die Ziele der Reform zu gefährden.

Dass das Vorhaltebudget auch an den Landesgrenzen Effekte auslösen kann, wäre möglich, meint Marten Bielefeld, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG). Er gibt jedoch zu bedenken: „Die Vorhaltung ist noch eine Blackbox, und die Folgen lassen sich derzeit nicht in allen Bereichen abschätzen.“ Zudem: „In den Budgets der Hamburger Krankenhäuser ist bereits heute die Versorgung niedersächsischer Patienten enthalten. Die These, dass Vorhaltebudget würde dorthin wandern, wäre also nicht korrekt“.

Die Diskussion über die gemeinsame oder abgestimmte Krankenhausversorgung in den Stadt- und umliegenden Flächenstaaten ist ebenfalls nicht neu. Zuletzt hatte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer gefordert, dass sich die Nachbarländer an den Klinik-Investitionen in der Hansestadt beteiligen sollten. Schleswig-Holstein weist das indes zurück: Schließlich würden auch viele Hamburger Einwohner in Schleswig-Holstein versorgt.

„Es droht eine Manifestierung von Strukturunterschieden“

Interview mit Nils Dehne, Geschäftsführer Allianz Kommunale Großkrankenhäuser (AKG)

Herr Dehne, wie schätzen Sie die vorliegenden Zahlen ein?

Ich befürworte die Einführung des Vorhaltebudgets, das zu einem Gamechanger werden kann. Damit könnte im Krankenhaussektor endlich der Schwenk von einer rein betriebswirtschaftlichen hin zu einer volkswirtschaftlichen Perspektive gelingen. Dennoch birgt die Vorhaltefinanzierung auch Fehlanreize. In der bisher geplanten Ausgestaltung droht eine Manifestierung von Strukturunterschieden, insbesondere an den Grenzen der Bundesländer. Jede Orientierung an aktuellen Fallzahlen, Standorten oder Strukturen wirkt zunächst konservierend. Die Fehlanreize verlagern sich von der Standort- auf die Bundeslandebene.

Was würde genau passieren?

Es wird einen starken Anreiz für Hamburger Kliniken geben, 20 Prozent der Fälle einzusparen – die Folge des harten 20-Prozent-Korridors. Hamburg wird sich zudem überlegen, wie es sein Vorhaltebudget – auch das der niedersächsischen Patienten – in Zukunft sichert. Dies könnte durch zwei Schritte erfolgen. Erstens: Die Vorhaltung wird auf möglichst viele Standorte verteilt. In diesem Falle ist davon auszugehen, dass die Vorhaltefinanzierung zum Erhalt der Strukturen nicht ausreicht und relevante Mengenanreize bestehen bleiben. Zweitens: In Hamburger Kliniken wird vermehrt in technikintensive Bereiche investiert, die jenseits des Vorhaltebudgets positive Deckungsbeiträge versprechen. Es könnten dann noch mehr großgerätelastige Strukturen aufgebaut werden. Wir zementieren dann bestehende Strukturen, anstatt das Vorhaltebudget dorthin zu lenken, wo es gebraucht wird. Das sind in der absoluten Reinform natürlich eher theoretische Überlegungen, die aber die Fehlanreize recht anschaulich verdeutlichen.

Das Land Niedersachsen könnte allerdings auch eigene Standorte ausweisen, die diese Leistungen erbringen.

Theoretisch ja. Das Problem ist nur, dass die Vorhaltefinanzierung erst mit Verzögerung auch im eigenen Bundesland ankommt. Das liegt daran, dass nur die bereits im eigenen Bundesland behandelten Fälle zur Kalkulation des Vorhaltebudgets herangezogen werden. Zudem entsteht schon allein aus dem Berechnungsprozess ein Zeitverzug von rund zwei Jahren. Das Vorhaltebudget des Folgejahres wird auf Basis der Fallzahlen des Vorjahres berechnet, da ja die Fallzahlen des aktuellen Jahres noch nicht bekannt sind und das Vorhaltebudget im Sinne der Planungssicherheit prospektiv feststehen soll. Ich gehe ohnehin davon aus, dass die Leistungsentwicklung in erheblichem Maße von der Verfügbarkeit des Personals abhängt. Hier haben es Ballungsgebiete nach aktueller Lage etwas einfacher als ländliche Gebiete.

Was könnte eine mögliche Lösung sein?

Eine Möglichkeit könnte es sein, das Vorhaltebudget für zehn Jahre festzuschreiben. Jedes Land hätte dann die Chance, anhand eines garantierten Budgets die eigenen Strukturen neu zu sortieren. Dieser Spielraum fehlt, wenn wir die Budgets auf Bundeslandebene immer wieder anhand der aktuellen Fallzahlen nachjustieren. Wie eine bedarfsorientierte Fortschreibung aussehen kann, könnten wir dann in dieser Zeit gemeinsam entwickeln. Eine andere Möglichkeit wäre es, die Vorhaltefinanzierung für hoch spezialisierte Bereiche auf Bundesebene zu kalkulieren. Es gibt gute Gründe, warum auch in NRW verschiedene Leistungsgruppen auf verschiedenen Aggregationsebenen geplant werden. Besonders schwierig ist es auch mit den bundesweit relevanten Fachkliniken, wie zum Beispiel den Herzzentren. Vielleicht müssen wir diese zunächst komplett aus der Vorhaltevergütung ausklammern.